お知らせ

【年末年始の休診日お知らせ】

12/29(月)午前診察・午後休診

12/30(火)休診

12/31(水)休診

1 / 1 (木)休診

1 / 2 (金)休診

1 / 3 (土)休診

1 / 4 (日)休診

何卒よろしくお願い申し上げます。

【令和7年度 インフルエンザ・コロナワクチン接種】

令和7年10月1日~ 接種開始になります。

『予約不要』で接種可能です。

【発熱外来専用の予約サイト】

こちらは発熱外来の予約サイトです。

初診の方でも予約可能です。

院内での診察のため、マスクの着用をお願いいたします。

![]()

※現在、発熱外来予約開始時刻は、前日(18時)より開始されます

診察時間内のお電話での予約も可能ですが、折り返しお電話をさせていただく場合もございます。

【2025年度千葉市HPVワクチン予約】

こちらはHPVワクチンの予約サイトです。

![]()

【2025年度千葉市日本脳炎ワクチン予約】

![]()

【2025年度千葉市DT(二種混合)ワクチン予約】

![]()

院内ではマイナ保険証をご利用いただけます。

千葉市若葉区都賀で

糖尿病治療をお考えの方へ

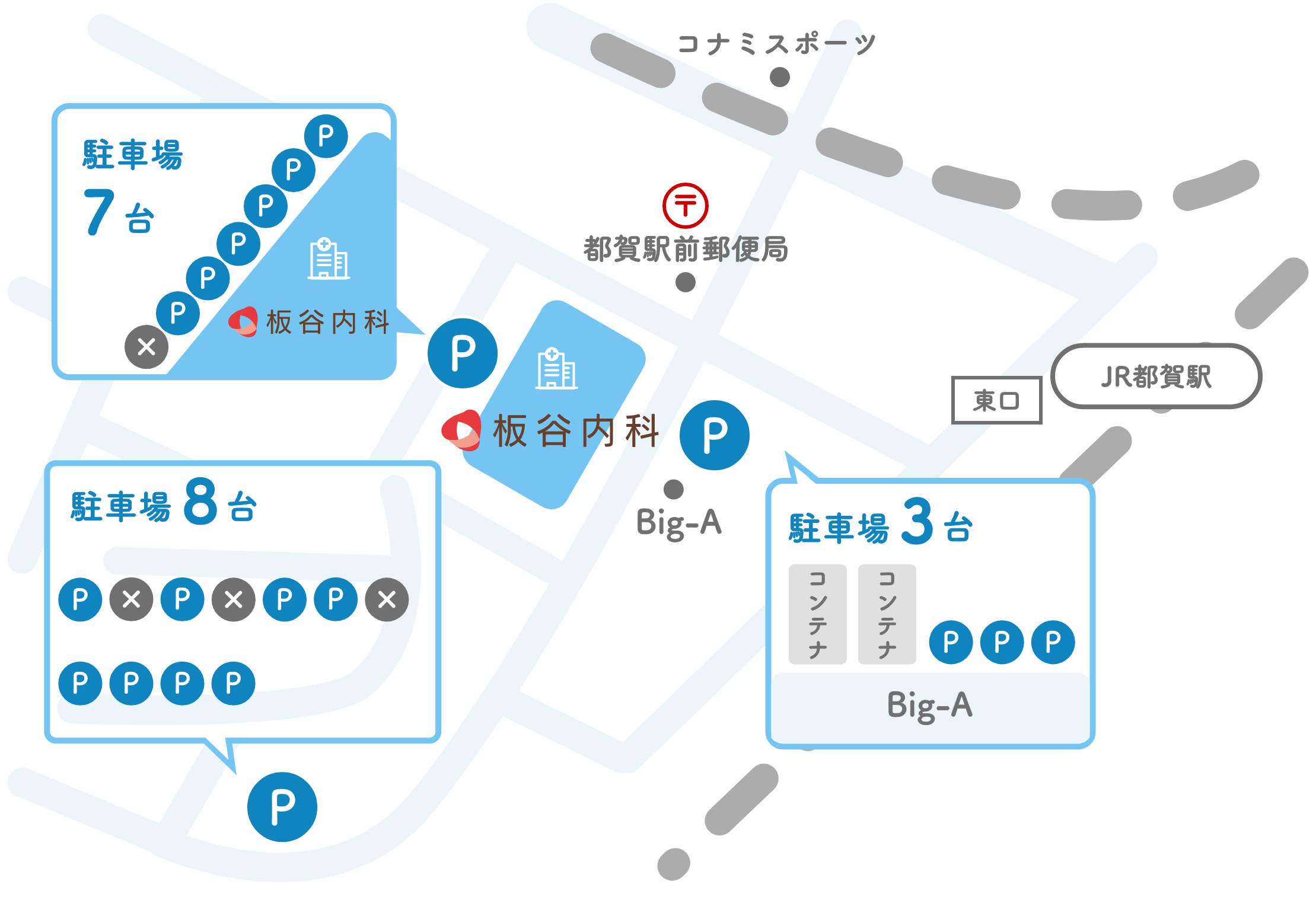

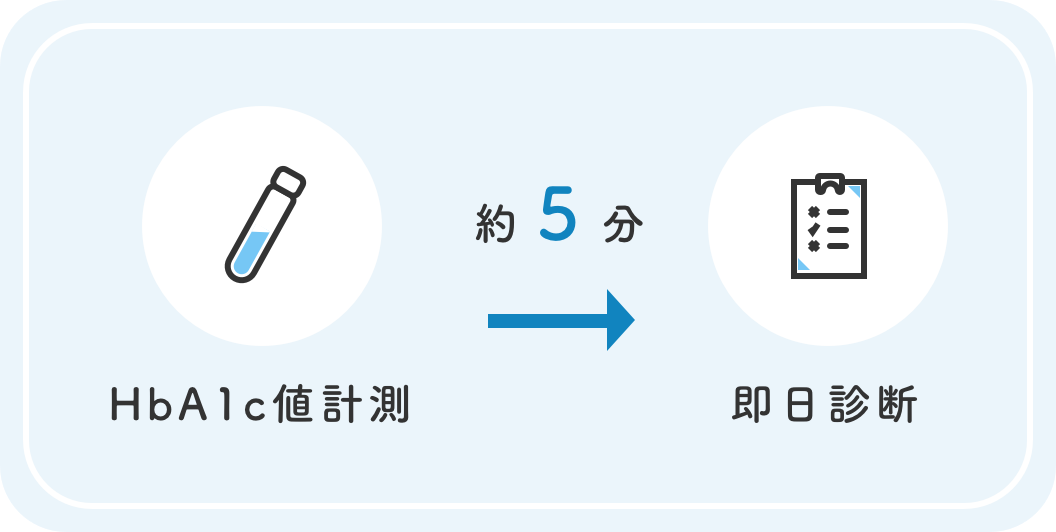

当院は千葉市若葉区都賀駅前にある内科クリニックです。糖尿病専門医が常勤し、その日のうちにHbA1c値を測定して結果をお伝えできるため、都賀で糖尿病治療や定期検診をお探しの方に安心して受診いただけます。

ごあいさつ

1989年に千葉市若葉区のこの地に開院して以来、心身のどんな御相談にも応じる姿勢で診療を続けて参りました。

1.わかりやすい言葉・わかりやすい形で提供するよう心掛けています。

2.安心して通院していただけるような明るくてあたたかいクリニックを目指しています。

3.どの科に行っていいか分からない、この病気は特にどこの病院に行くのがいいか分からないといった御相談にも応じさせて頂きます。

専門的治療が必要な場合は、直ちにご希望の病院へ紹介させて頂きます。

病気や治療でお困りのことがございましたらお気軽にご相談下さい。よろしくお願いいたします。

板谷内科クリニックブログ

-

神経内科

神経内科についての記事はこちらをクリック

-

アレルギー科

アレルギー科についての記事はこちらをクリック

-

リウマチ科

リウマチ科についての記事はこちらをクリック

-

糖尿病・代謝内科

糖尿病・代謝内科についての記事はこちらをクリック

-

美容注射

美容注射についての記事はこちらをクリック

-

各種検診

各種検診についての記事はこちらをクリック

-

内分泌内科

内分泌内科についての記事はこちらをクリック

-

腎臓内科

腎臓内科についての記事はこちらをクリック

-

循環器内科

循環器内科についての記事はこちらをクリック

-

消化器内科

消化器内科についての記事はこちらをクリック

-

呼吸器内科

呼吸器内科についての記事はこちらをクリック

-

内科

内科についての記事はこちらをクリック

- 尿糖

- 空腹時血糖値

- 精密検査

- 目標値

- フレイル

- 足が攣る

- 減らす

- 腹囲

- 基準

- メタボ

- 高齢者

- 向き合う

- 家族

- 初診

- 即日

- HbA1c

- 高血圧症

- 数値

- 食後高血糖

- 定期検査

- 伝染性紅斑(りんご病)

- 百日咳

- 仮面高血圧

- 夜間高血圧

- 手足のしびれ

- 管理

- 糖尿病性腎症

- 降圧目標

- 薬物療法

- 高血圧性脳症

- 尿泡

- 目が霞む

- 赤ら顔

- 鼻血が出やすい

- 耳鳴り

- 首の後ろが痛い

- 朝起きると頭が重い

- めまい

- 爪

- 検査方法

- いつから

- インフルエンザ検査

- 空腹

- 痺れる

- かゆい

- 赤い斑点

- 血糖トレンド

- インスリンポンプ

- 脈拍

- 間食

- 入院

- 自宅入院

- 心房細動

- 運動してはいけない

- グリコアルブミン

- スローカロリー

- 血糖自己測定

- フルミスト点鼻液

- 鼻から

- インフルエンザワクチン

- 低血糖

- 大血管症

- がん

- うつ病

- 血糖コントロール

- メタボリックシンドロームとは

- ミトコンドリア糖尿病

- 家族性若年糖尿病

- MODY

- なりやすい

- 日本人

- 何型

- 確率

- 遺伝

- 副鼻腔炎

- 痩せる

- 治らない

- 頭痛

- 血糖値スパイクとは

- いつまで

- コロナ後遺症

- 中耳炎

- インフルエンザ脳症とは

- ワクチン

- 麻疹

- 違い

- D型

- C型

- B型

- A型

- インフルエンザC型

- インフルエンザB型

- インフルエンザA型

- インフルエンザ潜伏期間

- 潜伏期間

- インフルエンザ

- SAS

- 睡眠時無呼吸症候群

- 内科

- ダイアベティス

- 下げる

- 若い女性

- ピーク

- タバコ

- 変異株

- ピロラ

- エリス

- 目

- 食後

- 吐き気

- 60代

- 不眠

- 血糖値スパイク

- カフェイン

- 30代

- うつ

- 50代

- 40代

- 更年期

- 相談

- 方法

- タイプ

- 関連

- 20代

- 診察

- 評価法

- 診断基準

- 関係性

- 女性ホルモン

- 女性

- 副作用

- 費用

- デメリット

- メリット

- 減感作療法

- 男性

- チェック

- 不眠症

- 居眠り

- 意識が朦朧

- 眠気

- 痒み

- 皮膚

- 病名変更

- 名称変更

- 塩分

- 病気

- 脱毛症

- 糖質

- 抜け毛

- バナナ

- 摂取量

- コーヒー

- 糖尿病性ED

- ED

- 偏見

- 例

- 病名

- 言葉

- アドボカシー活動

- スティグマ

- ホルモン

- 精神疾患

- ストレス

- 糖尿病網膜症

- 糖尿病ケトアシドーシス

- 影響

- 喫煙

- 経口血糖降下薬

- 糖尿病かもしれない

- 境界型糖尿病

- 糖尿病予備群

- インスリン療法

- 骨折

- 骨粗鬆症

- 心筋梗塞

- 後遺症

- 脳梗塞

- 1型糖尿病

- 検診

- 生活習慣

- 歯周病

- 重症化

- 新型コロナウイルス

- 敗血症性ショック

- 感染症

- 敗血症

- 水分補給

- 関係

- 脱水症状

- 注意

- 効果

- 糖尿病予防

- 糖質制限

- 食べ物

- アルコール

- お酒

- 妊娠糖尿病

- 初期症状

- 慢性合併症

- 糖尿病腎症

- 理由

- スキンケア

- 保湿剤

- 痒さ

- 血糖値

- 食事

- 食べてはいけないもの

- 乳製品

- おすすめ

- 食生活

- ヒトヘルペスウイルス

- ウイルス

- 発熱

- 突発性発疹

- 呼吸器

- ヒトメタニューモウイルス感染症

- ヒトメタニューモウイルス

- 感染経路

- 小児

- RSウイルス感染症

- 手足口病

- 特徴

- 夏風邪

- ヘルパンギーナ

- 糖尿病足病変

- 血糖

- 糖尿病チェック

- 足

- 1型糖尿病

- 2型糖尿病

- 合併症

- インスリン

- 運動療法

- 子供

- くしゃみ

- 新型コロナウイルス感染症

- 点眼薬

- 点鼻薬

- 内服薬

- 有効

- 薬

- 対策

- 飛散

- 舌下免疫療法

- アナフィラキシーショック

- アレルギー

- 治療法

- 花粉症

- 無症状

- 待機期間

- 濃厚接触

- 期間

- 甲状腺ホルモン

- 甲状腺機能低下症

- 風邪

- 初期

- 感染対策

- オミクロン株

- 接種券

- 対象

- 新型コロナワクチン

- 3回目

- 甲状腺

- 栄養素

- 糖尿病

- 血圧

- 減塩

- 動脈硬化

- 食事療法

- 生活習慣病

- DASH食

- 高血圧

- 若葉区

- 脂質異常症

- 都賀

- 高脂血症

- 感染

- 運動

- 飲酒

- 接種後

- 接種率

- 千葉市

- 副反応

- 種類

- 接種

- 予約

- コロナワクチン

- コロナ

- 診断

- 予防

- 治療

- 改善

- 原因

- 検査

- 症状

千葉市都賀周辺で糖尿病の初診を検討されている方へ|診察の流れ・検査内容・注意点を解説

糖尿病・代謝内科に関する記事です。

この記事では、糖尿病の初診の流れや検査内容を、都賀エリアの内科医の視点から分かりやすく解説します。健康診断で「血糖値が高い」と言われた方、もしくは「のどの渇き」や「目のかすみ」といった症状がある場合は、放置せず早めに受診することが重要です。糖尿病は自覚症状が現れにくい疾患であるため、定期的な検査による早期発見が極めて重要です。早期に発見し、適切な管理を行うことが、合併症の予防や健康維持につながります。 .cv_box {

text-align: center;

}

.cv_box a{

text-decoration: none !important;

color: #fff !important;

width: 100%;

max-width: 400px;

padding: 10px 30px;

border-radius: 35px;

border: 2px solid #fff;

background-color: #ffb800;

box-shadow: 0 0 10pxrgb(0 0 0 / 10%);

position: relative;

text-align: center;

font-size: 18px;

letter-spacing: 0.05em;

line-height: 1.3;

margin: 0 auto 40px;

text-decoration: none;

}

.cv_box a:after {

content: "";

position: absolute;

top: 52%;

-webkit-transform: translateY(-50%);

transform: translateY(-50%);

right: 10px;

background-image: url("https://itaya-naika.co.jp/static/user/images/common/icon_link_w.svg");

width: 15px;

height: 15px;

background-size: contain;

display: inline-block;

}

当日の順番予約はこちらから

【目次】

千葉市都賀周辺で糖尿病の初診を検討されている方へ|初診で何をするの?

千葉市都賀周辺で糖尿病の初診を検討されている方へ|どんな症状があれば受診すべき?

千葉市都賀周辺で糖尿病の初診を検討されている方へ|初診時の注意点とは?

千葉市都賀周辺で糖尿病の初診を検討されている方へ|診断後の過ごし方

千葉市都賀周辺で糖尿病の初診を受けたい方は板谷内科クリニックへ

千葉市都賀周辺で糖尿病の初診を検討されている方へ|初診で何をするの?

糖尿病が疑われる場合や健康診断で異常値が見つかった際、医療機関で診察を受けることになります。初診では、現在の健康状態を正確に把握し、適切な診断と治療方針を決定するための重要な検査や評価が行われます。ここでは、糖尿病の初診で一般的に実施される内容について解説いたします。

問診(症状・生活習慣・家族歴・体調)

まずは問診を行います。問診では、糖尿病特有の症状である多飲、多尿、体重減少、疲労感の有無について確認します。また、食事内容や摂取時間、運動習慣、喫煙・飲酒歴、睡眠パターンなどの生活習慣を詳しく聞き取ります。さらに、家族歴も重要となりますので、両親や兄弟姉妹に糖尿病の方がいるかを確認します。加えて、現在服用中の薬剤、過去の病歴、妊娠歴(女性の場合)、ストレスの状況なども聞き取ります。これらの情報は糖尿病の診断や重症度の把握、適切な治療方針を立てる上で不可欠です。

血液検査(血糖値・HbA1c)・尿検査(尿糖・尿タンパク・尿泡)

血液検査と尿検査は、糖尿病診断の核となる検査です。血液検査では空腹時血糖値や随時血糖値を測定し、過去1~2ヵ月の血糖コントロール状態を示すHbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)を調べます(必要に応じて75g経口ブドウ糖負荷試験を実施する場合もあります)。一方、尿検査では尿糖の有無を確認し、腎機能の状態を評価するために尿タンパクや尿アルブミンを測定します。これらの検査結果により、糖尿病の診断基準に該当するかどうか、また糖尿病性腎症などの合併症の有無を評価します。

血圧・体重・身長・BMIなどの基本測定

血圧測定は糖尿病患者に多い高血圧の評価のために重要です。体重と身長からBMI(体格指数)を算出し、肥満度を評価します(BMI25以上の場合は肥満と判定され、2型糖尿病のリスク因子として治療方針に影響します)。また、腹囲測定も行い、内臓脂肪の蓄積状況を把握します。これらの数値は糖尿病の合併症リスク評価や治療目標設定の参考となります。なお、定期的な測定により治療効果の判定にも活用されるため、初診時の正確な測定が重要です。脈拍や体温なども併せて測定し、全身状態を評価します。

結果に応じて糖尿病の診断や予備群(境界型)の判断

検査結果をもとに糖尿病の診断を行います。空腹時血糖値126mg/dl以上、随時血糖値200mg/dl以上、HbA1c6.5%以上のいずれかに該当する場合、糖尿病と診断されます。そして数値が正常値と糖尿病の間にある場合は、糖尿病予備群(境界型糖尿病)と判定します。なお、1型糖尿病が疑われる場合は、抗GAD抗体などの自己抗体検査を追加することもあります。また、診断が確定した場合は、患者に病状を丁寧に説明し、今後の治療方針について話し合います。詳しくは「糖尿病予備群(境界型糖尿病)の症状や対策について解説」をご覧ください。

糖尿病の初診では、問診から始まり血液・尿検査、基本測定を経て総合的な診断を行います。これらの検査結果により、糖尿病の確定診断や予備群の判定を行い、個々の患者に最適な治療方針を決定します。糖尿病は早期発見・早期治療により、合併症の予防と生活の質の維持が可能になるため、初診での正確な評価が極めて重要です。

千葉市都賀周辺で糖尿病の初診を検討されている方へ|どんな症状があれば受診すべき?

糖尿病は初期段階では自覚症状が少ないため、気づかないうちに進行することが多い疾患です。しかし、血糖値が高い状態が続くと様々な症状が現れてきます。これらの症状を早期に発見し、適切なタイミングで医療機関を受診することで、重篤な合併症を予防できます。ここでは、糖尿病で見られる典型的な症状について詳しく解説します。

糖尿病の主な症状

糖尿病では血糖値の上昇により、体の様々な部位に症状が現れます。これらの症状を見逃さず、早期発見につなげることが重要です。糖尿病の主な症状は次の通りです。

・喉の渇き

・頻尿、尿が泡立つ

・だるさ

・空腹感

・体重減少

・足のしびれやかゆみ

・目のかすみ

・皮膚トラブル(乾燥・赤い斑点)

・爪の変化

・足に見られる症状

・眠気

・手足の冷感

・傷の治りにくさ

・口の乾燥

・集中力の低下

・めまい

これらの症状が一つでも当てはまる場合は、早めに医療機関を受診することをお勧めします。特に複数の症状が同時に現れている場合は、糖尿病の可能性が高いため、速やかな検査が必要です。なお、糖尿病の主な症状については「糖尿病患者の足にみられる症状について」や「糖尿病初期症状による爪の変化|色や形の特徴や予防策を解説」、もしくは「尿が泡立つ原因は糖尿病?初期症状や他の病気との違い、受診タイミングを解説」や「【専門医監修】空腹時の眠気と糖尿病の関係について」や「糖尿病による目の症状」をご覧ください。

女性特有の症状に注意

女性の糖尿病患者には、性別特有の症状が現れることがあります。例えば、膣カンジダ症の頻発は代表的な症状で、高血糖により免疫機能が低下し、カンジダ菌が増殖しやすくなります。また、月経不順や無月経が見られることもあり、血糖コントロールの不良がホルモンバランスに影響を与えることがあります。なお、妊娠中の糖尿病(妊娠糖尿病)は母体と胎児の両方に影響を及ぼすため、妊娠前からの血糖管理が重要です。特に更年期前後は女性ホルモンの変化によって血糖コントロールが難しくなることがあります。そのため、こうした症状に気づいた際には、婦人科と内科が連携した治療を受けることが重要です。なお、「糖尿病の初期症状|女性特有の糖尿病の初期症状や予防法について解説」では、より詳しく解説しています。

子どもの糖尿病にも注意

小児の糖尿病、特に1型糖尿病では急激に症状が現れることが特徴です。急激な体重減少、異常な喉の渇き、頻尿が主な初期症状です。また、学校での集中力低下、イライラしやすさ、夜尿症の再発なども見られます。さらに、風邪のような症状から始まることもあり、発熱、嘔吐、腹痛を伴う場合があります。なお、特に注意すべきは、意識レベルの低下や呼吸困難で、これらは糖尿病性ケトアシドーシスという緊急事態の可能性があります。子どもは症状を正確に伝えられないことが多いため、保護者が日頃から体調の変化を注意深く観察することが重要です。気になる症状があれば、迷わず小児科を受診してください。「小児糖尿病の子供にみられる症状と治療法について」では、より詳しく解説しています。

糖尿病の症状は多岐にわたり、個人差も大きいのが特徴です。初期段階では軽微な症状から始まり、徐々に進行していくため、日常的な体調の変化に注意を払うことが重要です。特に家族歴がある方や生活習慣に不安がある方は、定期的な健康診断を受け、症状の有無に関わらず血糖値の確認を行ってください。早期発見と適切な治療により、健康な生活を維持できます。

千葉市都賀周辺で糖尿病の初診を検討されている方へ|初診時の注意点とは?

糖尿病の初診は、今後の治療方針を決定する重要な機会です。ここでは、糖尿病の初診を受ける際に知っておくべき注意点について解説いたします。

正確な情報提供

初診では、医師が患者の状態を把握するための情報が限られているため、問診と検査結果の精度が診断の鍵となります。そのため、問診では症状の発症時期、程度、変化について具体的に伝えることが重要です。例えば、医師からの質問に対しては曖昧な表現ではなく「3か月前から」「1日に10回以上」など具体的な数値で症状を説明してください。また、生活習慣についても正直に答えることが大切で、食事内容、運動頻度、ストレスの状況、睡眠時間などを詳細に伝えます。さらに、検査においても指示された条件を正確に守ることで、信頼性の高いデータが得られます。医師は限られた情報をもとに最適な診断を下すため、患者からの正確な情報提供が診断精度の向上に直結します。

初診をスムーズにするための事前準備

初診をスムーズに進めるためには事前準備が重要です。過去数年間の健康診断結果、人間ドック、血液検査の結果があれば必ず持参してください(血糖値やHbA1cの推移を確認できれば、糖尿病の進行度や発症時期の推定に役立ちます)。また、症状については「いつから、どのような症状が」「どの程度の頻度で現れるか」をメモに書いておくことをお勧めします。さらに、家族歴、既往歴、現在服用中の薬剤名と用量、アレルギーの有無などもリストアップしておくことをお勧めします。なお、日頃の食事内容や運動習慣、仕事の内容やストレス要因についてもメモしておくと、医師との対話がより有意義になります。詳しくは「千葉市都賀で糖尿病の定期検査を受けたい方へ|検査の流れや重要性、メリットを解説」を御覧ください。

血液検査で正しい結果を得るための注意事項

血液検査の精度を保つためには、事前の準備が不可欠です。例えば、空腹時血糖値の測定では10時間以上の絶食が必要となるため、水以外の摂取は避ける必要があります。また、HbA1cは食事の影響を受けにくい検査ですが、極度の脱水状態や貧血があると数値に影響することがあります。さらに、飲酒は肝臓での糖の代謝に影響を与えるため、検査前日からの禁酒が推奨されます。なお、服薬中の薬剤も血糖値に影響する可能性があるため、医師の指示に従って調整することがあります(ステロイド薬、利尿薬、一部の降圧薬などは血糖値を上昇させる可能性があります)。検査前の注意事項は医療機関によって異なる場合があるため、予約時に確認し、指示を正確に守ることが重要です。

初診での治療理解と情報共有の重要性

糖尿病は長期間にわたる治療が必要な疾患であるため、初診での情報共有と治療方針の理解が極めて重要です。医師からの説明に対して積極的に質問し、疑問点を解消してください。具体的には、治療目標、食事療法の具体的な内容、運動療法の方法、薬物療法の必要性とタイミング、合併症のリスクと予防法などについて確認することをお勧めします。また、日常生活での注意点、定期検査の頻度、緊急時の対応方法についても確認が必要です。糖尿病治療は患者自身の理解と協力が不可欠であり、医師と患者の信頼関係が治療成功の鍵となります。遠慮せずに不安や疑問を伝え、納得できるまで説明を求める姿勢が大切です。

糖尿病の初診では、正確な診断と適切な治療方針決定のために患者の積極的な準備と参加が重要です。過去の検査結果や症状のメモを準備し、検査前の注意事項を守り、疑問点は遠慮なく質問することで、より良い治療開始につながります。初診は長期治療の出発点となるため、医師との信頼関係を築く大切な機会として臨んでください。なお、血糖自己測定については「糖尿病 - 血糖自己測定(SMBG)の正しい方法とメリット、尿糖測定との違いについて」をご覧ください。

千葉市都賀周辺で糖尿病の初診を検討されている方へ|診断後の過ごし方

ここでは、糖尿病と診断された後の適切な過ごし方について解説いたします。

食事療法・運動療法を実施

糖尿病管理の基本は食事療法と運動療法です。以下では、それぞれの方法について詳しく解説します。

<食事療法>

食事療法は血糖値コントロールの基本となる最も重要な治療法です。まず、食事の回数と時間を規則正しくすることで、血糖値の急激な変動を防ぐことができます。食事の内容では、炭水化物の量と質に注意が必要で、白米や白パンよりも玄米や全粒粉パンを選ぶことで食後血糖値の上昇を緩やかにできます。また、食物繊維を多く含む野菜やきのこ類、海藻類を積極的に摂取することで、糖の吸収を遅らせる効果があります。なお、食事の順番も重要で、野菜から先に食べる「ベジファースト」により食後血糖値の急上昇を抑制できます。さらに、よく噛んでゆっくり食べることで満腹感を得やすくなり、食べ過ぎを防止できます。適切な摂取カロリーについては個人差があるため、管理栄養士との相談をお勧めします。

<運動療法>

運動療法は食事療法と並んで血糖値改善に効果的な治療法です。運動により筋肉がブドウ糖を消費するため、血糖値の低下が期待できます。特に有酸素運動は効果的で、ウォーキング、ジョギング、水泳、サイクリングなどを週に150分以上行うことが推奨されます。なお、運動強度は軽く汗をかく程度が適切で、無理をせず継続することが重要です。また、筋力トレーニングも筋肉量を増やし基礎代謝を向上させるため、血糖値改善に有効です。週に2~3回、主要な筋群を鍛える運動を行ってください。食後30分から2時間以内に運動することで、食後血糖値の上昇を効果的に抑制できます。ただし、糖尿病治療薬を使用している方は低血糖のリスクがあるため、運動前後の血糖値測定や補食の準備が必要です。運動を始める前には必ず医師に相談し、個人の体力や合併症に応じた運動プログラムを作成することが大切です。詳しくは「【糖尿病改善と予防】運動療法の効果や注意点について」をご覧ください。

必要に応じて薬物療法も実施(経口薬・インスリン)

薬物療法は食事療法や運動療法だけでは血糖値のコントロールが困難な場合に導入されます。現在使用される糖尿病治療薬は作用機序によって複数の種類に分類されます。例えば、メトホルミンは肝臓での糖産生を抑制し、インスリン感受性を改善する第一選択薬として広く使用されます。DPP-4阻害薬はインクレチンの作用を増強し、血糖値に応じてインスリン分泌を促進するため低血糖のリスクが少ない薬剤です。SGLT2阻害薬は腎臓での糖再吸収を阻害し、尿中への糖排泄を促進します(重度の糖尿病ではインスリン注射が必要になることもあります)。さらに、2023年には新しい注射薬「マンジャロ」が発売されました。マンジャロは注射薬ですがインスリンではなく、専門的には持続性GIP/GLP-1受容体作動薬に分類されており、週に1回の注射が推奨されています。加えて、持続性GLP-1受容体作動薬として広く使用されているオゼンピック®︎(持続性GLP-1受容体作動薬)もあります。オゼンピック®︎(持続性GLP-1受容体作動薬)は血糖値に応じてインスリン分泌を促進し、食欲を抑える作用もあるため体重管理にも有用です。こちらも週に1回の注射で使用されます。なお、薬物療法の開始や変更は必ず医師の指導のもとで行い、定期的な血液検査により効果と副作用をモニタリングすることが重要です。また、薬に頼るだけでなく、食事療法と運動療法の継続が治療効果を最大化するために不可欠です。「糖尿病治療法の一つ、インスリン療法を解説」では、より詳しく解説しています。

合併症予防のための定期検診

糖尿病の怖さは合併症にあるため、定期検診による早期発見と予防が極めて重要です。三大合併症である糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害の発症を防ぐため、眼科検診、腎機能検査、神経機能検査を定期的に受けてください。また、血管合併症として心筋梗塞や脳梗塞のリスクも高まるため、心電図、頸動脈エコー、動脈硬化の評価も必要です。さらに、HbA1cや血圧、コレステロール値や肝機能なども定期的に検査することをお勧めします。なお、足の観察も重要で、糖尿病性足病変の早期発見のために医療者による足のチェックを定期的に受けてください。これらの検診を怠ると、気づかないうちに合併症が進行する可能性があるため、必ず継続することが大切です。「糖尿病合併症の種類と予防方法」では、より詳しく解説しています。

糖尿病は管理する疾患

糖尿病は「治す」疾患ではなく「管理する」疾患であることを理解することが重要です。完治を目指すのではなく、血糖値を適切にコントロールし、合併症を予防しながら質の高い生活を送ることが治療の目標です。この視点の転換により、過度なストレスを感じることなく、長期的な視点で糖尿病と向き合えるようになります。したがって、日々の血糖値の変動に一喜一憂するのではなく、長期的な傾向を見ながら生活習慣を調整していくことが大切です。糖尿病があっても、仕事や趣味、旅行など、やりたいことを諦める必要はありません。適切な管理を行えば、糖尿病のない人とほぼ同様の生活を送ることができます。なお、「糖尿病スティグマの種類や具体例の解説」では、より詳しく解説しています。

千葉市都賀周辺で糖尿病の初診を受けたい方は板谷内科クリニックへ

糖尿病は自覚症状が現れにくい疾患であるため、定期的な検査による早期発見が極めて重要です。喉の渇き、頻尿、体重減少などの症状を感じた方はもちろん、家族歴がある方、肥満傾向の方、40歳以上の方は積極的にHbA1c検査を受けることをお勧めします。早期に発見できれば、食事療法や運動療法により病気の進行を抑制し、健康な生活を維持することが可能です。なお、当院ではHbA1c検査の即日対応を行っており、検査当日に結果をお伝えできるため、お忙しい方でも効率的に検査を受けていただけます。また、検査結果に基づいて個別の食事指導や運動プログラムの提案など、包括的な生活習慣改善サポートを提供しております。さらに、必要に応じて専門医療機関への紹介も迅速に行います。糖尿病のリスクが気になる方、健康診断で血糖値の異常を指摘された方は、ぜひお気軽に当院までご相談ください。

当日の順番予約はこちらから

2025.09.16

千葉市都賀周辺で糖尿病の即日検査を受けたい方へ|検査内容やメリット、検査前後の過ごし方を解説

糖尿病・代謝内科に関する記事です。

この記事では、HbA1c検査の内容や即日検査のメリット、さらに実際の検査の流れについてわかりやすく解説します。千葉市都賀周辺には、HbA1cを含む糖尿病関連検査を即日で受けられるクリニックがあります。そのため「糖尿病かもしれない」「HbA1cの数値が気になる」と感じている方は、ぜひ参考にしてください。 .cv_box {

text-align: center;

}

.cv_box a{

text-decoration: none !important;

color: #fff !important;

width: 100%;

max-width: 400px;

padding: 10px 30px;

border-radius: 35px;

border: 2px solid #fff;

background-color: #ffb800;

box-shadow: 0 0 10pxrgb(0 0 0 / 10%);

position: relative;

text-align: center;

font-size: 18px;

letter-spacing: 0.05em;

line-height: 1.3;

margin: 0 auto 40px;

text-decoration: none;

}

.cv_box a:after {

content: "";

position: absolute;

top: 52%;

-webkit-transform: translateY(-50%);

transform: translateY(-50%);

right: 10px;

background-image: url("https://itaya-naika.co.jp/static/user/images/common/icon_link_w.svg");

width: 15px;

height: 15px;

background-size: contain;

display: inline-block;

}

当日の順番予約はこちらから

【目次】

千葉市都賀周辺で糖尿病の即日検査をご希望の方へ|HbA1c検査とは?

千葉市都賀周辺で糖尿病の即日検査をご希望の方へ|HbA1cを即日で知るメリットとは?

千葉市都賀周辺で糖尿病の即日検査をご希望の方へ|一般的なHbA1c検査の流れ

千葉市都賀周辺で糖尿病の即日検査をご希望の方へ|検査前後の過ごし方

千葉市都賀周辺で糖尿病の即日検査をご希望の方へ|血糖値を下げる方法

千葉市都賀周辺で糖尿病の即日検査を受けたい方は板谷内科クリニックへ

千葉市都賀周辺で糖尿病の即日検査をご希望の方へ|HbA1c検査とは?

HbA1c検査は、血液中のヘモグロビンA1cの濃度を測定する重要な検査です。従来の空腹時血糖値検査が検査時点の血糖値のみを示すのに対し、HbA1c検査は過去1〜2か月間の平均的な血糖コントロールを把握できるため、日常の食事や運動など生活習慣の影響を正確に評価できます。また、食事の影響を受けにくいため検査前の絶食も不要です。なお、赤血球中のヘモグロビンが血糖と結合してできるヘモグロビンA1cは、赤血球の寿命である約120日のうち直近1〜2か月間の血糖状態を反映します。基準値は5.6%未満が正常範囲とされ、5.6%以上6.5%未満は糖尿病予備群、6.5%以上では糖尿病が強く疑われます。また、糖尿病患者においてはHbA1c 7.0%未満を目標とした治療が推奨されています。そのため、定期的なHbA1c測定により治療効果を確認し、薬物療法や生活習慣指導の調整を行うことが重要です。

千葉市都賀周辺で糖尿病の即日検査をご希望の方へ|HbA1cを即日で知るメリットとは?

HbA1cの即日検査は、従来の検査システムと比較して多くのメリットをもたらします。最大の利点は、受診当日に結果を確認できることで、現在の血糖コントロール状況を即座に把握し、「今どうすべきか」という具体的な対応策をその場で決定できる点です。特に多忙な現代人にとって、検査結果を聞くために再度来院する必要がないことは大きな利点です。さらに、仕事や家庭の都合で頻繁に通院することが難しい方でも、1回の受診で検査から結果説明、治療方針の決定まで完結できるため、通院に対する負担が大幅に軽減されます。また、検査結果を受け、その場で医師と直接相談できるため、患者の不安を即座に解消できます。この即日検査により、血糖値の変化に応じた薬物調整や食事療法の見直し、運動療法の具体的な提案など、個々の状況に合わせたきめ細かな治療計画を迅速に立てることが可能となり、より効果的な糖尿病管理につながります。

千葉市都賀周辺で糖尿病の即日検査をご希望の方へ|一般的なHbA1c検査の流れ

ここでは、HbA1c検査を受ける際の一般的な流れについてご紹介します。検査全体の所要時間は約45~60分程度で、食事制限などの特別な準備は必要ありません。具体的な流れは次の通りです。

予約・来院

HbA1c検査を受ける際は、まず医療機関への予約または直接来院から始まります。多くのクリニックでは予約制を採用しており、電話やインターネットでの事前予約により、待ち時間を短縮してスムーズな受診が可能です。また、予約時には検査希望の旨をお伝えいただくと、適切な時間枠を確保できます(当日は保険証を忘れずにお持ちください)。なお、お薬手帳や過去の検査結果をお持ちの場合は、一緒にご持参いただくと診察がより効率的に進みます。

問診

受付が完了したあとは問診を行います。問診では現在の症状や体調、服用中の薬剤、過去の検査結果について詳しく確認します。特に糖尿病に関連する症状として、口の渇き、頻尿、体重減少、疲労感などの有無を聞き取ります。また、糖尿病の既往歴や家族歴、最近の食事や運動習慣、体重変化なども重要な情報として確認します。これらの情報は検査結果の正確な解釈や今後の治療方針決定において極めて重要な役割を果たすため、些細なことでも正確にお答えいただくことが大切です。

採血

問診のあとは採血を行います。HbA1c検査では、指先からの簡易採血または静脈からの採血のいずれかが用いられます。指先採血は痛みが少なく短時間で済むため、注射が苦手な方や小さなお子様にも適しています。一方、静脈採血はより正確な結果が得られ、同時に他の血液検査も実施できるメリットがあります(採血後は止血のため数分間圧迫していただきます)。なお、採血前に特別な準備は必要なく、食事制限も不要です。採血量も少量のため、身体への負担はほとんどありません。

結果が出るまで待機

採血が終わると、検査結果が出るまで約3~5分お待ちいただきます。この間は院内の待合室でお過ごしいただくか、近隣でお待ちいただくことも可能です。最新の検査機器を導入している医療機関では、より短時間で結果をご提供できる場合もあります(検査結果が出次第、スタッフよりお声がけいたします)。検査結果は数値として表示され、正常範囲や糖尿病の診断基準と比較して評価されます。この段階で基本的な判定は可能ですが、詳しい解釈や今後の対応については医師からの説明が必要となります。

医師による結果説明

検査結果が出揃うと、医師による詳しい説明を行います。HbA1cの数値が示す意味、現在の血糖コントロール状況、今後のリスクについて分かりやすく解説します。また、正常範囲であれば現在の生活習慣の継続をお勧めし、異常値が認められた場合は具体的な改善策を提案します。さらに、糖尿病予備群の場合には食事療法や運動療法の指導を行い、糖尿病と診断された場合には薬物療法の必要性も含めて治療方針を決定します。なお、結果説明の際には次回検査の時期や頻度についても相談し、継続的な健康管理のサポートを提供します。疑問や不安な点があれば、遠慮なくご質問ください。

HbA1c検査の一連の流れは、予約・来院から医師による結果説明まで約45~60分程度で完了します。ただし、即日検査への対応や正確な所要時間は「医療機関」や当日の状況によって異なる場合がありますので、受診前に電話やホームページでの確認をお勧めします。特に初回受診の場合や他の検査も同時に希望される場合は、さらに時間がかかることがありますので、余裕をもってお越しください。

千葉市都賀周辺で糖尿病の即日検査をご希望の方へ|検査前後の過ごし方

ここでは、HbA1c検査を受ける前後の過ごし方について解説します。適切な準備により、より正確な検査結果を得ることができ、検査後の生活改善にも役立てることができます。

検査前:飲食制限は基本不要

HbA1c検査の最大の特徴は、検査前の飲食制限が基本的に不要であることです。従来の空腹時血糖値検査では検査前8~12時間の絶食が必要でしたが、HbA1cは過去1~2か月間の平均血糖値を反映するため、検査当日の食事状況に左右されません。そのため、普段通りの食事を摂取していただいて構いません。むしろ、無理な食事制限や絶食により体調を崩すことの方が問題となる場合があります。朝食を抜くことで低血糖症状を起こしやすい方や、糖尿病の治療中で薬物療法を受けている方は、特に普段通りの食事リズムを保つことが重要です。ただし、同時に他の血液検査も実施する場合は、その検査項目に応じて食事制限が必要になることがありますので、事前に医療機関にご確認ください。

検査後:結果に応じた今後の対応

検査結果が判明した後は、HbA1cの数値に応じて今後の対応が決定されます。正常範囲内であれば現在の生活習慣の継続をお勧めしますが、予防的な観点から年1回程度の定期検査もお勧めします。また、糖尿病予備群と判定された場合は、食事療法や運動療法による生活習慣の改善が必要となるため、具体的な指導を行います。加えて、3~6か月後の再検査により改善状況を確認します。なお、糖尿病の診断基準を満たす場合は、追加の精密検査として75g経口ブドウ糖負荷試験や随時血糖値測定を実施することがあります。さらに、薬物療法の導入が必要と判断された場合は、患者の病状や生活スタイルに応じて最適な治療薬を選択し、定期的なフォローアップを計画します。

検査前後の注意点

検査をより効果的に活用するため、いくつかの注意点があります。まず服薬中の方は必ずお薬手帳をご持参ください。特に糖尿病治療薬、血圧降下薬、コレステロール治療薬などは検査結果の解釈に重要な情報となります。また、検査前に最近の生活習慣について簡単にメモしておくと、診察時の説明がスムーズに進みます。具体的には、食事の内容や回数、間食の頻度、運動習慣、体重の変化、ストレスの状況などを記録しておいてください。なお、最近風邪や感染症にかかった場合、妊娠の可能性がある場合、貧血の治療を受けている場合なども、HbA1cの値に影響を与える可能性があるため、必ず医師にお伝えください。これらの情報により、より正確な診断と適切な治療方針の決定が可能となります。

千葉市都賀周辺で糖尿病の即日検査をご希望の方へ|血糖値を下げる方法

血糖値の管理は糖尿病の予防や治療において非常に重要です。ここでは、効果的かつ安全に血糖値を下げる方法について、食事療法、運動療法、薬物療法の観点から解説します。

食事療法

食事療法は血糖値コントロールの基本となる最も重要な治療法です。まず、食事の回数と時間を規則正しくすることで、血糖値の急激な変動を防ぐことができます。食事の内容では、炭水化物の量と質に注意が必要で、白米や白パンよりも玄米や全粒粉パンを選ぶことで食後血糖値の上昇を緩やかにできます。また、食物繊維を多く含む野菜やきのこ類、海藻類を積極的に摂取することで、糖の吸収を遅らせる効果があります。なお、食事の順番も重要で、野菜から先に食べる「ベジファースト」により食後血糖値の急上昇を抑制できます。さらに、よく噛んでゆっくり食べることで満腹感を得やすくなり、食べ過ぎを防止できます。適切な摂取カロリーについては個人差があるため、管理栄養士との相談をお勧めします。「食後の血糖値のピークと血糖値上昇を抑える方法」や「血糖値を下げるのに効果的な食べ物を紹介」、もしくは「糖尿病患者必見!スローカロリーで血糖値コントロールを改善する方法」や「糖尿病患者のための間食ガイド:血糖値をコントロールしながら楽しむ方法」や「血糖値スパイクとは?眠気・頭痛・治らない原因と対策」では、より詳しく解説しています。

運動療法

運動療法は食事療法と並んで血糖値改善に効果的な治療法です。運動により筋肉がブドウ糖を消費するため、血糖値の低下が期待できます。特に有酸素運動は効果的で、ウォーキング、ジョギング、水泳、サイクリングなどを週に150分以上行うことが推奨されます。なお、運動強度は軽く汗をかく程度が適切で、無理をせず継続することが重要です。また、筋力トレーニングも筋肉量を増やし基礎代謝を向上させるため、血糖値改善に有効です。週に2~3回、主要な筋群を鍛える運動を行ってください。食後30分から2時間以内に運動することで、食後血糖値の上昇を効果的に抑制できます。ただし、糖尿病治療薬を使用している方は低血糖のリスクがあるため、運動前後の血糖値測定や補食の準備が必要です。運動を始める前には必ず医師に相談し、個人の体力や合併症に応じた運動プログラムを作成することが大切です。なお、「食後の血糖値を下げる運動方法とコツ」では、より詳しく解説しています。

薬物療法

薬物療法は食事療法や運動療法だけでは血糖値のコントロールが困難な場合に導入されます。現在使用される糖尿病治療薬は作用機序によって複数の種類に分類されます。メトホルミンは肝臓での糖産生を抑制し、インスリン感受性を改善する第一選択薬として広く使用されます。DPP-4阻害薬はインクレチンの作用を増強し、血糖値に応じてインスリン分泌を促進するため低血糖のリスクが少ない薬剤です。SGLT2阻害薬は腎臓での糖再吸収を阻害し、尿中への糖排泄を促進します(重度の糖尿病ではインスリン注射が必要になることもあります)。なお、薬物療法の開始や変更は必ず医師の指導のもとで行い、定期的な血液検査により効果と副作用をモニタリングすることが重要です。また、薬に頼るだけでなく、食事療法と運動療法の継続が治療効果を最大化するために不可欠です。

血糖値を効果的に下げるためには、食事療法、運動療法、必要に応じた薬物療法を組み合わせた包括的なアプローチが重要です。規則正しい食生活と適度な運動習慣を身につけることで、多くの場合血糖値の改善が期待できます。ただし、個人の病状により適切な治療法は異なるため、必ず医師と相談のうえで治療計画を立てることが大切です。

千葉市都賀周辺で糖尿病の即日検査を受けたい方は板谷内科クリニックへ

糖尿病は自覚症状が現れにくい疾患であるため、定期的な検査による早期発見が極めて重要です。喉の渇き、頻尿、体重減少などの症状を感じた方はもちろん、家族歴がある方、肥満傾向の方、40歳以上の方は積極的にHbA1c検査を受けることをお勧めします。早期に発見できれば、食事療法や運動療法により病気の進行を抑制し、健康な生活を維持することが可能です。なお、当院ではHbA1c検査の即日対応を行っており、検査当日に結果をお伝えできるため、お忙しい方でも効率的に検査を受けていただけます。また、検査結果に基づいて個別の食事指導や運動プログラムの提案など、包括的な生活習慣改善サポートを提供しております。さらに、必要に応じて専門医療機関への紹介も迅速に行います。糖尿病のリスクが気になる方、健康診断で血糖値の異常を指摘された方は、ぜひお気軽に当院までご相談ください。

当日の順番予約はこちらから

2025.09.16

千葉市都賀周辺で糖尿病の家族を支える方へ|日常生活でできるサポート・受診の付き添い・注意点を解説

糖尿病・代謝内科に関する記事です。

この記事では、千葉市都賀周辺で糖尿病患者を身近で支える家族に向けて「日常生活で気をつけること」や「受診時の付き添いポイント」などを分かりやすく解説します。ご家族が糖尿病と診断され、「どう支えればいいの?」「どんな生活を送らせたらいいの?」と不安を感じている方は、ぜひ最後までご覧ください。 .cv_box {

text-align: center;

}

.cv_box a{

text-decoration: none !important;

color: #fff !important;

width: 100%;

max-width: 400px;

padding: 10px 30px;

border-radius: 35px;

border: 2px solid #fff;

background-color: #ffb800;

box-shadow: 0 0 10pxrgb(0 0 0 / 10%);

position: relative;

text-align: center;

font-size: 18px;

letter-spacing: 0.05em;

line-height: 1.3;

margin: 0 auto 40px;

text-decoration: none;

}

.cv_box a:after {

content: "";

position: absolute;

top: 52%;

-webkit-transform: translateY(-50%);

transform: translateY(-50%);

right: 10px;

background-image: url("https://itaya-naika.co.jp/static/user/images/common/icon_link_w.svg");

width: 15px;

height: 15px;

background-size: contain;

display: inline-block;

}

当日の順番予約はこちらから

【目次】

千葉市都賀周辺で糖尿病の家族を支える方へ|糖尿病の基本と初期症状

千葉市都賀周辺で糖尿病の家族を支える方へ|日常生活で家族ができること

千葉市都賀周辺で糖尿病の家族を支える方へ|こんな時はすぐ受診を

千葉市都賀周辺で糖尿病の家族を支える方へ|受診や検診への付き添い・サポートのコツ

千葉市都賀周辺で糖尿病の家族を支える方へ|自分自身もケアを忘れずに

糖尿病の家族に関するご相談は板谷内科クリニックへ

千葉市都賀周辺で糖尿病の家族を支える方へ|糖尿病の基本と初期症状

まずは、糖尿病の基本知識と「見逃してはいけない初期症状」について詳しく解説いたします。

糖尿病とは?

糖尿病とは、血液中のブドウ糖濃度(血糖値)が慢性的に高い状態が続く疾患です。通常、膵臓から分泌されるインスリンというホルモンが血糖値を適切に調節していますが、このインスリンの分泌量が不足したり、作用が低下したりすることで発症します。糖尿病の診断基準は、空腹時血糖値126mg/dL以上、75g経口ブドウ糖負荷試験2時間値200mg/dL以上、またはHbA1c6.5%以上のいずれかを満たした場合とされています(HbA1cは過去1〜2か月間の血糖値の平均を反映する指標で、より確実な診断に役立ちます)。なお、糖尿病は大きく分けて以下のタイプがあります。

<1型糖尿病>

1型糖尿病は、インスリンを作る膵臓のβ細胞に異常が起こることで発症する糖尿病で、インスリン依存型とも呼ばれます。1型糖尿病は、子供や青年などの若年層に多く見られますが、その割合は世界の糖尿病全体のうち「わずか5%」です。糖尿病は大きく分けて1型と2型がありますが、1型は自己免疫によるβ細胞の破壊が原因で発症します。一方、2型糖尿病は運動不足や過食などの生活習慣によって発症するため、性質が異なります。なお、1型糖尿病の主な治療方法は薬物療法で、インスリン製剤を注射することで症状の管理を行います。詳しくは「糖尿病と遺伝の関係:1型・2型別の遺伝リスクと予防法」や「日本人はなぜ糖尿病になりやすいの?遺伝と生活習慣の影響」をご覧ください。

<2型糖尿病>

2型糖尿病は、生活習慣や遺伝によって引き起こされる糖尿病です。2型糖尿病では、膵臓から分泌されるインスリン(ホルモン)が十分に働かなくなることで、血糖値が上昇します。なお、2型糖尿病の原因となるインスリン作用の低下には主に二つの理由があります。一つは、体内の組織がインスリンに対する抵抗性を増すことです。筋肉や肝臓などの組織がインスリンの作用に鈍感になり、インスリンが分泌されていても効果が発揮されにくくなります。そしてもう一つは、膵臓の機能低下によってインスリンの分泌量が減ることです。これらの要因は、遺伝に加えて、過食・過飲や運動不足などの生活習慣の乱れによっても引き起こされることがあります。したがって、糖尿病を予防するためには、健康的な食生活と適度な運動を続けることが重要です。

<妊娠糖尿病>

妊娠糖尿病とは、妊娠中にはじめて発見された糖代謝異常です(糖代謝異常とは、血液に含まれる糖の量を示す“血糖値”が上がった状態です)。今まで糖尿病と言われた事がないにもかかわらず、妊娠中に始めて指摘された糖代謝異常で、糖尿病の診断基準をみたさない人を妊娠糖尿病といいます。具体的には、糖負荷試験をした際に、空腹時血糖92mg/dL以上、1時間値180mg/dL以上、2時間値153mg/dL以上のいずれか1点以上を満たした場合に「妊娠糖尿病」と診断されます。なお、糖代謝異常には、大きく分けて「妊娠糖尿病」「妊娠中の明らかな糖尿病」「糖尿病合併妊娠」の3種類があります。「妊娠糖尿病」は前述した通り、妊娠中に初めて発見された糖代謝異常です。一方、「糖尿病合併妊娠」とは、既に糖尿病と診断されていた方が妊娠した状態を指します。最後に、「妊娠中の明らかな糖尿病」は、妊娠前から未診断の糖尿病が存在した可能性がある場合や、妊娠中に糖尿病と診断された場合を含みます。これらの状況では、妊娠糖尿病よりも重度であるため、血糖値の厳密な管理が必要となります。詳しくは「糖尿病の初期症状|女性特有の糖尿病の初期症状や予防法について解説」をご覧ください。

糖尿病の初期症状

糖尿病は症状の自覚が難しい疾患です。血糖値が少し高い段階では、自覚する症状はほぼありません。しかし高血糖のままある程度の時間が経過すると、次のような症状が現れてきます。

・喉の渇き(多飲)

・頻尿(多尿)

・だるさ、疲労感

・体重減少

・尿の泡立ち

・視力低下、かすみ目

・皮膚の乾燥、かゆみ

・傷が治りにくい

・手足のしびれ

・感染症にかかりやすい

糖尿病の初期症状は日常生活の中で見過ごされやすく、「最近疲れやすい」「喉がよく渇く」といった程度に感じることが少なくありません。これらの症状には医学的な理由があります。まず血糖値が上昇すると、腎臓が過剰なブドウ糖を尿として排出しようと働くため、尿量が増加して頻尿になります。同時に体内の水分が失われるため、強い喉の渇きを感じるようになります。また、細胞がブドウ糖を十分に利用できない状態では、体は代替エネルギー源として筋肉や脂肪を分解し始めるため、食事量が変わらなくても体重が減少していきます。さらに、尿の泡立ちについては、高血糖による腎機能への影響で、本来血液中に留まるべきタンパク質が尿中に漏れ出すことが主な原因です。こうした症状が単独で現れても、複数組み合わさって現れても、軽視せずに早めに医療機関を受診することをお勧めします。糖尿病の初期症状について詳しく知りたい方は「糖尿病の初期症状が出た方はいつでも当院にご相談ください」や「糖尿病初期症状による爪の変化|色や形の特徴や予防策を解説」、もしくは「尿が泡立つ原因は糖尿病?初期症状や他の病気との違い、受診タイミングを解説」をご覧ください。なお、小児期に発症する糖尿病については「小児糖尿病の子供にみられる症状と治療法について」をご覧ください。

千葉市都賀周辺で糖尿病の家族を支える方へ|日常生活で家族ができること

糖尿病の治療は患者本人の努力だけでなく、家族の理解と協力が不可欠です。ここでは、糖尿病患者を支える家族が「具体的にどのような協力ができるのか」、実践的な方法をご紹介いたします。

食事内容の見直し

家族全員で食事内容を見直すことは、糖尿病患者にとって最も重要なサポートの一つです。例えば、野菜を中心とした献立に変更し、一日350グラム以上の野菜摂取を目標とすることで、食物繊維による血糖上昇の抑制効果が期待できます。また、食べる順番も重要です。野菜や汁物から先に摂取し、その後にタンパク質、最後に炭水化物を食べる順番を家族で習慣化してください。さらに、塩分控えめの調理を心がけ、一日6グラム未満を目標としてください。出汁や香辛料、酸味を効かせた調理法で満足感を保ちながら減塩を実現できます。なお、患者だけに特別な食事を用意するのではなく、家族全員が同じヘルシーな食事を楽しむことで、患者の孤立感を防ぎ、継続しやすい環境を作ることができます。糖尿病予防に効く食事については「【専門医監修】糖尿病予防に効く食事|合併症予防のための食事療法」や「バナナと糖尿病の関係」や「糖尿病患者のための間食ガイド:血糖値をコントロールしながら楽しむ方法」、もしくは「千葉市都賀で高血圧とコーヒーの関係が気になる方へ|影響・飲み方の注意点を解説」や「糖尿病と塩分の関係」をご覧ください。

運動や通院を「一緒にやろう」と促す

糖尿病治療において運動習慣の確立は血糖コントロールに直結する重要な要素です。家族が「一緒にやろう」という姿勢で運動を促すことで、患者のモチベーション維持と継続性が大幅に向上します。具体的には、ウォーキングから始めて週に150分以上の中等度の有酸素運動を目標とし、家族で散歩コースを決めたり、休日に公園を歩いたりする習慣を作ってください。また、通院についても同様で、診察の付き添いや薬の受け取りなど、可能な範囲でサポートすることが大切です。さらに、医師からの説明を家族も一緒に聞くことで治療方針の理解が深まり、日常生活での支援がより効果的になります。なお、血糖値の記録や薬の管理についても、家族がチェック役を担うことで治療の継続性が高まります。詳しくは「糖尿病予防のための運動ガイド:効果的な方法と実践のコツ」をご覧ください。

無理のない協力体制を作ることが大切

糖尿病は長期にわたる治療が必要な慢性疾患であるため、家族の協力も持続可能でなければなりません。完璧を求めすぎず、できる範囲での協力体制を築くことが重要です。例えば、平日の食事準備は配偶者が、休日の運動は子どもが付き添うなど、無理のない範囲で分担することが継続の秘訣です。また、患者の自主性を尊重しながらサポートすることも大切です。過度な監視や制限は患者のストレスとなり、かえって治療に悪影響を与える可能性があります。患者が自分で判断し行動できるよう、情報提供や環境整備に徹し、温かく見守る姿勢を保つことで、良好な家族関係を維持しながら治療を継続できます。なお、近年、糖尿病にまつわる“スティグマ”が世界的なトピックとなっており、日本でも糖尿病における“スティグマ”を減らす運動が始まっています。詳しくは「糖尿病スティグマの種類や具体例の解説」をご覧ください。

糖尿病患者を支える家族の役割は、治療の成功において非常に重要です。食事の見直しを家族全員で行い、運動や通院を一緒に取り組むことで、患者の治療継続率と血糖コントロールが大幅に改善されます。しかし、最も大切なのは無理のない協力体制を構築することです。完璧を目指さず、できる範囲での継続的なサポートが、患者の身体的・精神的健康の維持につながります。家族の理解と協力により、糖尿病と上手に付き合いながら、充実した生活を送ることが可能になるのです。なお、「高血圧・糖尿病・高脂血症のトリプルリスク|生活習慣病の重なりが招く危険性と対策」では、より詳しく解説しています。

千葉市都賀周辺で糖尿病の家族を支える方へ|こんな時はすぐ受診を

糖尿病の合併症は生命に関わる危険な状態を招く可能性があるため、早期発見と早期治療が極めて重要です。意識がぼんやりする、異常な眠気に襲われる、口の中が乾燥して脱水症状が見られるといった症状は、血糖値の急激な上昇や下降によって起こる急性合併症のサインかもしれません(参考記事:糖尿病と脱水症状の関係)。特に糖尿病性ケトアシドーシスは血液が酸性に傾く危険な状態で、嘔吐や腹痛を伴い、放置すると意識障害や昏睡に至る可能性があります。また、低血糖では冷や汗、動悸、手の震えなどの症状から始まり、重症化すると意識を失うこともあります(参考記事:糖尿病患者のための低血糖対策完全ガイド)。さらに、慢性合併症として、感染症にかかりやすくなる、傷の治りが遅れる、手足のしびれや痛みを感じるといった症状も見逃してはいけません。これらは血管や神経の障害によるもので、進行すると腎症、網膜症、神経障害といった深刻な合併症につながります。糖尿病患者本人は症状に慣れてしまい軽視しがちですが、家族が日頃から患者の様子を注意深く観察し、異変に気づいたら迷わず受診を促すことが重症化予防の鍵となります。なお、糖尿病が高める感染症リスクや敗血症のリスクについては「糖尿病が高める感染症リスクと予防について」や「糖尿病が引き起こす敗血症のリスク」をご覧ください。

千葉市都賀周辺で糖尿病の家族を支える方へ|受診や検診への付き添い・サポートのコツ

糖尿病の治療において、家族の存在は患者にとって非常に心強いサポートとなります。定期検診への同伴は、患者の緊張を和らげるだけでなく、医師からの重要な説明を家族も直接聞くことで、治療方針の理解を深め、日常生活でのサポートをより効果的に行うことができます。また、薬の種類や服用方法、副作用について医師から説明を受ける際も、家族が一緒に聞くことで服薬管理の二重チェック体制が構築され、飲み忘れや誤用を防ぐことが可能になります。さらに、家族だからこそ気づける日常の小さな変化を医師に伝えることも重要な役割です。食欲の変化、睡眠パターンの乱れ、疲労感の増加、気分の落ち込みなど、患者本人が軽視しがちな症状も、家族の客観的な視点から医師に報告することで、治療の調整や合併症の早期発見につながります。特に高齢者や認知機能に不安のある糖尿病患者にとって、家族の協力は治療継続に欠かせません。血糖測定や薬の管理、食事療法の実践など、複雑な治療プログラムを一人で継続することは困難です。糖尿病は決して一人で抱え込むべき疾患ではなく、家族全体で支え合うことで、患者の身体的・精神的負担を軽減し、より良い治療成果を得ることができます。「千葉市都賀で糖尿病の定期検査を受けたい方へ|検査の流れや重要性、メリットを解説」では、より詳しく解説しています。

千葉市都賀周辺で糖尿病の家族を支える方へ|自分自身もケアを忘れずに

糖尿病患者を支える家族は、患者の病気に深く寄り添うあまり、自身の心身の健康を犠牲にしてしまうケースが少なくありません。このような状態を「ケアラーズ・ストレス」と呼び、慢性的な疲労感、不安、うつ症状などが現れ、支える側の生活の質が著しく低下してしまいます。例えば、食事管理への過度な責任感、患者の血糖値の変動に対する不安、将来への心配などが重なることで、家族自身のストレスが蓄積され、結果的に患者へのサポート能力も低下してしまう悪循環に陥る可能性があります。また、糖尿病には遺伝的要因も関与するため、家族が「自分も糖尿病になるかもしれない」という不安を抱くことは自然なことです。このような不安を感じた際は、躊躇せずに定期検診を受け、血糖値や生活習慣の見直しを行うことが重要です。なお、予防的な観点から、患者と同じ食事療法や運動習慣を家族全体で取り入れることは、患者のサポートにもなり、自身の健康維持にもつながる一石二鳥の効果があります。無理のない支援を継続するためには、医師や管理栄養士、糖尿病療養指導士などの専門職との連携が不可欠です。正しい知識を身につけ、専門家からのアドバイスを受けながら、完璧を求めすぎない現実的な支援方法を見つけることで、家族全体が健康で充実した生活を送ることができるのです。

千葉市都賀周辺で糖尿病の家族に関するご相談は板谷内科クリニックへ

糖尿病の治療において、患者本人の努力だけでは限界があります。家族の深い理解と継続的な協力があってこそ、良好な血糖コントロールと合併症の予防が可能になります。したがって、糖尿病患者を支えるためにも、日々の食事管理や運動習慣のサポート、定期検診への同伴など、積極的に関わることが推奨されます。家族が治療のパートナーとして積極的に関わることで、患者の治療への取り組み姿勢が向上し、長期的な健康維持につながります。なお、当院では、糖尿病患者だけでなくご家族の皆様に対しても手厚いサポートを提供しています。具体的には、ご家族からの治療に関する疑問や不安についての相談を随時受け付け、定期検診への同伴も積極的に推奨しています。また、家族の方ご自身の健康チェックや糖尿病の予防についてもご相談いただけますので、糖尿病の症状に心当たりのある方、あるいは検診などで血糖値に異常を指摘された方は、まずはお気軽にご相談ください。

当日の順番予約はこちらから

2025.09.16

千葉市都賀周辺で糖尿病と向き合う方へ|気持ちの整理と生活の立て直し方

糖尿病・代謝内科に関する記事です。

この記事では、千葉市都賀周辺で糖尿病の診断を受けたばかりの方が、心や生活を整えるためのヒントをご紹介します。糖尿病に不安を感じている方や、仕事・家庭への影響に悩んでいる方は、ぜひ最後までお読みください。 .cv_box {

text-align: center;

}

.cv_box a{

text-decoration: none !important;

color: #fff !important;

width: 100%;

max-width: 400px;

padding: 10px 30px;

border-radius: 35px;

border: 2px solid #fff;

background-color: #ffb800;

box-shadow: 0 0 10pxrgb(0 0 0 / 10%);

position: relative;

text-align: center;

font-size: 18px;

letter-spacing: 0.05em;

line-height: 1.3;

margin: 0 auto 40px;

text-decoration: none;

}

.cv_box a:after {

content: "";

position: absolute;

top: 52%;

-webkit-transform: translateY(-50%);

transform: translateY(-50%);

right: 10px;

background-image: url("https://itaya-naika.co.jp/static/user/images/common/icon_link_w.svg");

width: 15px;

height: 15px;

background-size: contain;

display: inline-block;

}

当日の順番予約はこちらから

【目次】

千葉市都賀周辺で糖尿病と向き合う方へ|診断直後に多い気持ちと不安

千葉市都賀周辺で糖尿病と向き合う方へ|糖尿病はどう“付き合う疾患”なのか

千葉市都賀周辺で糖尿病と向き合う方へ|仕事・家庭・人間関係との両立

千葉市都賀周辺で糖尿病と向き合う方へ|診断後にやるべき生活の立て直し

千葉市都賀周辺で糖尿病と向き合う方へ|一人で抱え込まないための支援体制

少しでも不安な方は病院へご相談ください

千葉市都賀周辺で糖尿病と向き合う方へ|診断直後に多い気持ちと不安

糖尿病の診断を受けた患者の多くが「まさか自分が」という驚きと共に、将来への不安を抱えていらっしゃいます。特に「一生薬を飲み続けるのか」「もう普通の生活はできないのか」といった悩みを抱える患者は多いです。また、糖尿病を治らない疾患として捉えてしまうと、絶望感や無力感に襲われ、なかには軽度のうつ症状を呈する方もいらっしゃいます。さらに、治療への拒絶反応や、食事制限への強い抵抗感が生まれることも少なくありません。したがって、糖尿病においては正しい知識を得るための情報収集が大切です。インターネット上には様々な情報が溢れているため、すべてを鵜呑みにする必要はありません。現代の糖尿病治療は大きく進歩しており、適切な管理により健康な人とほぼ変わらない生活を送ることが可能です。また、糖尿病の悩みを一人で抱え込まないことも大切です。家族や信頼できる友人、そして何より医療チームに率直な気持ちを話すことで、不安は大きく軽減されます。なお、「【医師監修】糖尿病とうつ病の関係性を解説」や「糖尿病スティグマの種類や具体例の解説」では、より詳しく解説しています。

千葉市都賀周辺で糖尿病と向き合う方へ|糖尿病はどう“付き合う疾患”なのか

糖尿病は「完治する」という概念がない疾患です。そのため、適切に管理しなければ病状が進行し、網膜症、腎症、神経障害などの合併症を引き起こすリスクが高まります。さらに、動脈硬化が進行すると、心筋梗塞や脳梗塞といった命に関わる血管イベントの危険性も増大します。したがって、一度糖尿病と診断されれば、生涯にわたり血糖値と向き合い続ける必要があります。しかしながら、必要以上に悲観的になる必要はありません。現代の糖尿病治療は飛躍的に進歩しており、適切な血糖管理を継続することで、これらの合併症リスクを大幅に軽減できることが数多くの臨床研究で実証されています。また、HbA1cを目標値内に維持できれば、健康な人とほぼ変わらない日常生活を送ることが可能です。糖尿病管理において最も重要なのは、疾患を人生の中心に置くのではなく、自分の生活の中に疾患管理を自然に組み込むという発想です。血糖測定や服薬を特別な医療行為として捉えるのではなく、日常習慣として位置づけることで、心理的負担を軽減できます。なお、糖尿病予防については「都賀で糖尿病の慢性合併症にお悩みの方へ」や「【専門医監修】糖尿病予防に効く食事|合併症予防のための食事療法」、もしくは「糖尿病予防のための運動ガイド:効果的な方法と実践のコツ」や「糖尿病予防に効果的な薬の種類や副作用を解説」をご覧ください。

千葉市都賀周辺で糖尿病と向き合う方へ|仕事・家庭・人間関係との両立

糖尿病と診断された際、多くの患者は職場での働き方に不安を抱え、ときに転職や休職を検討することもあります。けれども、実際には適切に病状を管理することで、多くの方がこれまでと変わらず就労を続けています。また、職場に疾患を開示すべきかどうかは、業務内容や職場環境によって判断が分かれるため、自分の状況に応じて慎重に考えることが大切です。例えば、デスクワーク中心の職場であれば開示の必要性は低い場合が多い一方、体力を要する業務や不規則な勤務体系の場合は、安全面を考慮して上司や産業医に相談することが推奨されます。なお、家族との関係においても、過度な心配をかけないよう適度な距離感を保ちながら、必要な支援は素直に受け入れる姿勢が大切です。特に子育てや介護を担っている患者の場合、血糖管理と家族のケアを両立するため、家族全体での理解と協力体制の構築が不可欠となります。「都賀で妊娠糖尿病にお悩みの方へ」では、より詳しく解説しています。

千葉市都賀周辺で糖尿病と向き合う方へ|診断後にやるべき生活の立て直し

糖尿病と診断されると、多くの方が生活全般の見直しに戸惑いを感じます。しかし、一度にすべてを変える必要はありません。ここでは、糖尿病の診断後に段階的に取り組むべき「生活の立て直し方法」について解説します。

無理をせず「できることから」が基本

糖尿病の管理で最も重要なのは継続性です。診断直後は完璧を目指しがちですが、急激な生活変化はストレスとなり、かえって血糖値に悪影響を及ぼす可能性があります。まずは現在の生活習慣を振り返り、改善しやすい点から着手してください。例えば、「毎日の食事時間を一定にする」、「間食の回数を減らす」、「エレベーターの代わりに階段を使う」など、小さな変化から始めることが成功の鍵となります。また、主治医や栄養士と相談しながら、個人の生活スタイルに合った無理のない計画を立てることで、長期的な血糖管理が可能になります。完璧を求めず、80点を継続することを目標に取り組んでください。

食事の工夫

食事療法は糖尿病管理の中核を成します。食材選びでは、低GI食品を意識的に取り入れることが重要です。具体的には、玄米や全粒粉パン、野菜、魚類、豆類などを積極的に活用し、白米や精製された炭水化物は控えめにしてください。また、食べ方においては、野菜から先に食べる「ベジファースト」を実践し、よく噛んでゆっくり食事することで血糖値の急激な上昇を抑えられます。さらに、外食時は定食スタイルを選び、ご飯の量を調整したり、揚げ物よりも蒸し料理や焼き物を選択したりすることがポイントです。なお、間食については完全に禁止するのではなく、ナッツ類やヨーグルトなど血糖値への影響が少ないものを適量摂取することで、過度な空腹感を避けられます。詳しくは「糖尿病患者のための間食ガイド」や「コーヒーと糖尿病の関係、予防効果や摂取量について」や「バナナと糖尿病の関係」をご覧ください。

運動習慣の確立

運動習慣の確立は血糖管理において食事療法と並ぶ重要な要素です。特別な運動器具や施設は必要ありません。日常生活の中に運動要素を組み込むことで、無理なく継続できる習慣を作ってください。例えば、買い物時は遠めの店舗まで歩いて行く、通勤時は一駅手前で降車して歩く、エスカレーターではなく階段を使用するなど、生活動線に運動を取り入れることが効果的です。また、有酸素運動としては、1日30分程度のウォーキングが理想的ですが、10分を3回に分けても同様の効果が期待できます。さらに、筋力トレーニングも血糖値改善に有効であり、自宅でできる軽い筋トレやストレッチを習慣化することをお勧めします。なお、運動前後の血糖値測定を行い、自身の体の反応を把握することで、安全で効果的な運動プログラムを構築できます。

睡眠・ストレス管理も血糖に影響するため重要

睡眠不足やストレスは血糖値に直接的な影響を与えるため、これらの管理は薬物療法や食事療法と同じく重要です。理想的な睡眠時間は7〜8時間程度とされており、規則正しい睡眠リズムを維持することで血糖値の安定化が期待できます。また、質の良い睡眠を確保するために、就寝前のスマートフォン使用を控え、寝室環境を整えることも大切です。さらに、ストレス管理については、深呼吸や軽い瞑想、趣味の時間確保など、個人に適した方法を見つけることが重要です。慢性的なストレスはコルチゾールなどのホルモン分泌を促し、血糖値上昇の原因となります。詳しくは「糖尿病とストレスの関係」をご覧ください。なお、定期的な血糖測定を通じて、睡眠やストレスが自身の血糖値にどの程度影響するかを把握し、生活リズムの調整に活用することで、より効果的な血糖管理が可能になります。

糖尿病の診断後の生活立て直しは、一度にすべてを変えるのではなく、段階的なアプローチが成功の鍵となります。食事、運動、睡眠、ストレス管理の各要素をバランス良く改善し、個人の生活スタイルに合わせた無理のない計画を立てることが重要です。完璧を目指すよりも継続性を重視し、小さな変化を積み重ねることで、長期的な血糖管理と生活の質の向上が実現できます。

千葉市都賀周辺で糖尿病と向き合う方へ|一人で抱え込まないための支援体制

糖尿病は、適切な支援体制を整えることで心理的負担を軽減し、より効果的な血糖管理へとつなげることができます。ここでは、糖尿病を一人で抱え込まないために活用できる「各種の支援体制」について解説します。

糖尿病治療における多職種連携の重要性

糖尿病治療における多職種連携は、患者の包括的なケアを実現する重要な仕組みです。例えば、内分泌内科医は薬物療法の調整と合併症の予防を担い、糖尿病療養指導士の資格を持つ看護師は日常的な血糖管理や自己注射の指導を行います。また、管理栄養士は個人の生活スタイルや嗜好に合わせた具体的な食事プランを提案し、薬剤師は薬物相互作用や副作用について詳しく説明します。さらに、足病変の予防には足病専門医が、眼科合併症には眼科医が関わるなど、必要に応じて専門医との連携も図られます。これらの医療従事者との定期的な面談を通じて疑問点や不安を解消し、治療方針の共有を行うことで、患者自身が主体的に治療に参加できる環境が整います。なお、チーム医療の一員として、患者も積極的に情報共有し、自身の状況を正確に伝えることが重要です。

糖尿病患者同士の交流がもたらす支援の力

医療機関以外での支援として、同じ疾患を持つ患者同士の交流は非常に有効です。例えば、インターネット上の糖尿病患者向けコミュニティやSNSグループでは、日常的な血糖管理の工夫や食事のアイデア、運動方法など、実体験に基づく情報を共有できます。また、地域の患者会や自治体が主催する糖尿病教室に参加することで、対面での交流機会を得られます。これらの場では、医療従事者からは得られない患者目線のアドバイスや心理的な支えを受けることができます。ただし、医学的な情報については必ず主治医に確認することが大切です。家族や友人に対しても糖尿病について正しい理解を求め、適切なサポートを得られるよう説明することで、日常生活での支援体制を強化できます。孤立感を避け、適度な距離感を保ちながら多様な人とのつながりを維持することが、長期的な療養生活の質向上に寄与します。

糖尿病患者のメンタルヘルス支援

糖尿病の診断や治療過程では、不安、抑うつ、怒りなどの感情を経験することが一般的です。特に血糖値の管理がうまくいかない時期や合併症への不安が強い場合、精神的な負担が大きくなります。このような状況が2週間以上続く場合は、専門的なメンタルヘルスサポートを検討することが重要です。例えば、心療内科医や臨床心理士による専門的なカウンセリングを受けることで、疾患受容のプロセスを支援し、効果的な対処方法を身につけることができます。また、抗うつ薬や抗不安薬による薬物療法が効果的な場合もあります。ただし、これらの薬剤が血糖値に与える影響については、主治医と十分に相談し、連携して管理することが重要です。また、家族や周囲の人々にも患者の精神的状況について理解を求め、適切なサポートを得られる環境を整えることが大切です。

糖尿病の効果的な管理には、医療従事者による専門的サポート、患者同士の交流、そして必要に応じたメンタルヘルスケアを組み合わせた包括的な支援体制が不可欠です。一人で抱え込まず、多様な支援リソースを活用することで、心理的負担を軽減し、長期的な血糖管理の成功につながります。「糖尿病ケトアシドーシスの症状や原因、治療法について」や「糖尿病とEDの関係や治療薬について」では、より詳しく解説しています。。

少しでも不安な方は病院へご相談ください

糖尿病は怖い疾患ではありません。適切な初期対応と継続的な管理により、多くの患者が健康な人と変わらない生活を送っています。重要なのは診断直後の正しいアプローチです。適切な支援体制を整えることで心理的負担を軽減し、より効果的な血糖管理につなげることができます。そのため、当院では、糖尿病の診断を受けた患者が感じる不安や混乱を理解し、まずは気持ちの整理から丁寧にサポートいたします。また、血糖値の自己測定方法や薬物療法についても、わかりやすく丁寧にご説明いたします。糖尿病は確実に管理できる疾患です。糖尿病と診断されたばかりで不安を感じている方、現在の治療に疑問をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。

当日の順番予約はこちらから

2025.09.16

千葉市都賀で高血圧の数値が気になる方へ|基準・測り方・改善方法を解説

内科に関する記事です。

高血圧は、血管内の圧力が持続的に正常値を上回る状態を指します。高血圧は自覚症状がほとんどないまま動脈硬化や脳卒中、心臓病などの合併症を引き起こす危険な病気です。そのため、高血圧は早期発見が極めて重要な病気です。ここでは、千葉市都賀で高血圧に不安を持つ方向けて、数値の見方、危険度、改善方法までを内科医の視点で詳しく解説します。 .cv_box {

text-align: center;

}

.cv_box a{

text-decoration: none !important;

color: #fff !important;

width: 100%;

max-width: 400px;

padding: 10px 30px;

border-radius: 35px;

border: 2px solid #fff;

background-color: #ffb800;

box-shadow: 0 0 10pxrgb(0 0 0 / 10%);

position: relative;

text-align: center;

font-size: 18px;

letter-spacing: 0.05em;

line-height: 1.3;

margin: 0 auto 40px;

text-decoration: none;

}

.cv_box a:after {

content: "";

position: absolute;

top: 52%;

-webkit-transform: translateY(-50%);

transform: translateY(-50%);

right: 10px;

background-image: url("https://itaya-naika.co.jp/static/user/images/common/icon_link_w.svg");

width: 15px;

height: 15px;

background-size: contain;

display: inline-block;

}

当日の順番予約はこちらから

【目次】

千葉市都賀で高血圧の数値が気になる方へ|高血圧とは?

千葉市都賀で高血圧の数値が気になる方へ|高血圧の症状

千葉市都賀で高血圧の数値が気になる方へ|正常値と高血圧の基準とは?

千葉市都賀で高血圧の数値が気になる方へ|危険な数値はいくつから?

千葉市都賀で高血圧の数値が気になる方へ|高血圧と関連した症状

千葉市都賀で高血圧の数値が気になる方へ|正しく測るにはどうすればいい?

千葉市都賀で高血圧の数値が気になる方へ|血圧の数値を下げる方法

まとめ|高血圧の数値は千葉市都賀の内科で相談できます

千葉市都賀で高血圧の数値が気になる方へ|高血圧とは?

高血圧とは、血管内を流れる血液が血管壁に与える圧力が持続的に高い状態を指します。一般的に、収縮期血圧が140mmHg以上、または拡張期血圧が90mmHg以上の場合に高血圧と診断されます。高血圧の多くは本態性高血圧と呼ばれ、明確な原因が特定できないものですが、遺伝的要因、塩分の過剰摂取、肥満、運動不足、ストレス、喫煙、過度の飲酒などが発症に関与しています。

一方、腎臓病やホルモン異常などの基礎疾患が原因となる二次性高血圧も存在します。高血圧は初期段階では自覚症状がほとんどありませんが、放置すると心筋梗塞、脳卒中、腎不全などの重篤な合併症を引き起こすリスクが高まります。そのため、定期的な血圧測定による早期発見と適切な治療が極めて重要です。

千葉市都賀で高血圧の数値が気になる方へ|高血圧の症状

高血圧は「サイレントキラー」と呼ばれるように、初期段階では自覚症状がほとんど現れません。しかし、血圧が著しく高くなったり、長期間持続したりすると、様々な症状が現れることがあります。ここでは、高血圧に関連する症状について解説します。ただし、これらの症状があるからといって必ずしも高血圧とは限らず、他の疾患が原因の場合もあることを理解しておくことが重要です。

頭痛

高血圧に伴う頭痛は、特に後頭部や首の付け根付近に現れることが多く、朝起きた時に強く感じる傾向があります。この頭痛は血圧上昇による血管の変化などが関与して生じ、重苦しい感じや締め付けられるような痛みが特徴的です。高血圧に伴う頭痛は、通常の頭痛薬では改善しにくく、血圧が正常化すると軽減することが多いです。しかし、突然激しい頭痛が現れた場合は、高血圧性脳症や脳血管障害の可能性もあるため、速やかに医療機関を受診することが必要です。なお、高血圧に伴う頭痛の詳細については「朝起きると頭が重いのは高血圧?具体的な症状や原因、対策について解説」をご覧ください。

めまい

高血圧によるめまいは、血圧の急激な変動や脳血流の変化により生じることがあります。特に立ち上がった時にふらつきを感じる起立性低血圧や、血圧が高い状態から急に下がった時に現れやすくなります。また、高血圧により動脈硬化が進行すると、内耳への血流が不安定になり、平衡感覚に影響を与えることもあります。なお、めまいには回転性めまいと浮動性めまいがあり、高血圧に関連するものは主に浮動性で、ふわふわした感じや不安定感として現れます。頻繁にめまいを感じる場合は、血圧管理と併せて耳鼻科的な検査も必要な場合があります。

耳鳴り

高血圧による耳鳴りは、血管内の圧力上昇により内耳の血流が変化することで生じます。特に拍動性耳鳴りと呼ばれる、心臓の鼓動に合わせて「ドクドク」と聞こえるタイプが高血圧患者に多く見られます。これは内耳周辺の血管が拡張し、血流音が聞こえやすくなるためです。また、高血圧により動脈硬化が進行すると、血管の弾力性が失われ、血流の乱流が生じて耳鳴りの原因となることもあります。耳鳴りは日常生活の質を大きく低下させる症状であり、血圧コントロールにより改善することが期待できます。持続する耳鳴りがある場合は、血圧測定と併せて耳鼻科での精査も重要です。なお、高血圧による耳鳴りの詳細については「高血圧患者が注意すべき耳鳴りの症状を解説」をご覧ください。

鼻血

高血圧による鼻血は、鼻腔内の細い血管が高い血圧により破綻することで生じます。特に朝方や血圧が上昇しやすい時間帯に起こりやすく、通常の鼻血よりも止血に時間がかかることがあります。鼻腔内の血管は非常に細く、血圧の上昇に敏感に反応するため、高血圧の症状として現れることがあります。また、高血圧治療薬の中には血液をサラサラにする作用があるものもあり、それにより鼻血が起こりやすくなる場合もあります。

なお、頻繁に鼻血が起こる場合や、止血が困難な場合は、血圧管理の見直しが必要です。また、突然大量の鼻血が出た場合は、緊急受診を検討してください。高血圧による鼻血の詳細については「鼻血が出やすい原因は高血圧?原因や止め方、予防法や注意点を解説」をご覧ください。

赤ら顔

高血圧による赤ら顔は、血管の拡張により皮膚表面の毛細血管が透けて見えることで生じます。特に頬や鼻周辺が赤くなりやすく、血圧が高い状態が続くと慢性的に赤みが残ることがあります。これは血管内の圧力上昇により血管壁に負担がかかり、血管が拡張した状態が続くためです。また、高血圧に伴う交感神経の活性化により、血管収縮と拡張のバランスが崩れることも関与しています。

赤ら顔は美容的な問題として捉えられがちですが、高血圧の早期発見の手がかりとなることもあります。顔の赤みが気になる場合は、血圧測定を行い、必要に応じて医師に相談することをお勧めします。なお、高血圧による赤ら顔の詳細については「赤ら顔の原因と糖尿病・高血圧の関連性 - 医師が解説する症状と対策」をご覧ください。

動悸・息切れ

高血圧による動悸や息切れは、心臓が高い圧力に対抗してポンプ機能を維持しようとするために生じます。血圧が高い状態では、心臓はより強い力で血液を送り出す必要があり、心筋の負担が増加します。その結果、安静時でも心拍数が上昇し、動悸として感じられることがあります。

また軽い運動や階段の昇降でも息切れを感じやすくなります。長期間高血圧が続くと心肥大が進行し、心不全のリスクが高まるため、これらの症状は重要な警告サインです。動悸や息切れが頻繁に起こる場合は、血圧管理と心機能の評価が必要です。

首筋の痛み

高血圧による首筋の痛みは、血管内圧力の上昇により首周辺の血管や筋肉に負担がかかることで生じます。特に後頭部から首の付け根にかけての重苦しい痛みや違和感として現れることが多く、肩こりと混同されることもあります。血圧が上昇すると、頸動脈や椎骨動脈などの主要血管が拡張し、周辺組織に圧迫感を与えます。また、高血圧に伴うストレスや緊張により、首や肩の筋肉が収縮し、痛みが増強することもあります。

首筋の痛みが持続する場合は、血圧測定を行い、必要に応じて医師の診察を受けることが重要です。なお、高血圧による首筋の痛みの詳細については「首筋の痛みの原因は高血圧?症状や対策を解説」をご覧ください。

倦怠感

高血圧による倦怠感は、全身の血管に持続的な負担がかかることで生じる疲労症状です。血圧が高い状態では、心臓や血管系が常に過剰な負荷を受けており、全身のエネルギー消費が増加します。また、高血圧により睡眠の質が低下し、十分な休息が取れないことも倦怠感の原因となります。

さらに、血圧上昇に伴う自律神経の乱れにより、疲労回復が遅れることもあります。慢性的な倦怠感は日常生活の質を大きく低下させるため、血圧管理により改善を図ることが重要です。なお、原因不明の持続的な疲労感がある場合は、血圧測定を含めた健康チェックをお勧めします。

吐き気

高血圧による吐き気は、血圧の急激な上昇や高血圧性脳症により生じることがあります。脳内の血管に過度な圧力がかかると、脳圧が上昇し、嘔吐中枢が刺激されて吐き気や嘔吐が現れます。また、高血圧に伴うめまいや頭痛が強い場合にも、二次的に吐き気を感じることがあります。特に朝方に吐き気を感じることが多く、これは夜間から早朝にかけて血圧が上昇しやすいためです。突然の激しい吐き気や嘔吐は、高血圧緊急症の可能性もあるため、速やかな医療機関受診が必要です。なお、軽度の吐き気でも、血圧が高い状態では注意深い観察が重要です。

高血圧は多くの場合無症状で進行するため、定期的な血圧測定による早期発見が最も重要です。ここで紹介した症状は高血圧に関連する可能性がありますが、これらの症状があるからといって必ずしも高血圧とは限りません。また、症状がないからといって高血圧ではないとも言えません。重要なのは、これらの症状を血圧チェックのきっかけとして捉えることです。特に頭痛、めまい、動悸などの症状が複数組み合わさって現れる場合は、速やかに医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが大切です。高血圧の早期発見と適切な管理により、重篤な合併症を予防することができます。

なお高血圧の中には、夜間に血圧が十分に下がらない「夜間高血圧」や、診察室では正常でも家庭や職場で高い値を示す「仮面高血圧」と呼ばれるタイプがあります。詳しくは「夜間高血圧とは?症状や原因、睡眠中の血圧上昇リスクと対策を解説」と「仮面高血圧の症状と原因、リスクや治療方法を解説」をご覧ください。

千葉市都賀で高血圧の数値が気になる方へ|正常値と高血圧の基準とは?

血圧は収縮期血圧(上の値)と拡張期血圧(下の値)で表され、日本高血圧学会のガイドラインでは、診察室血圧において正常血圧は120/80mmHg未満、正常高値血圧は120-129/80mmHg未満、Ⅰ度高血圧は130-139/80-89mmHg、Ⅱ度高血圧は140-159/90-99mmHg、Ⅲ度高血圧は160/100mmHg以上と分類されています。重要なのは診察室血圧と家庭血圧では基準値が異なることです。

診察室では医療機関での緊張により血圧が上昇する白衣高血圧現象があるため、家庭血圧の方が基準値として5mmHg程度低く設定されています。一方、家庭血圧では135/85mmHg以上が高血圧と判定され、125/75mmHg未満が正常血圧とされます。なお、現在は家庭血圧による診断がより重視されており、日常生活での血圧管理において家庭での定期測定が推奨されています。

千葉市都賀で高血圧の数値が気になる方へ|危険な数値はいくつから?

血圧の危険度は段階的に上昇し、診察室血圧140/90mmHg以上で高血圧と診断されます。160/100mmHg以上のⅢ度高血圧では心血管疾患のリスクが著しく高まり、特に180/110mmHg以上では重症高血圧として緊急的な治療が必要となります。そして、収縮期血圧180mmHg以上または拡張期血圧110mmHg以上の状態では、血管壁への負担が極めて大きく、脳出血や急性心筋梗塞、大動脈解離などの致命的な合併症が発生する危険性が急激に増加します。また、このレベルでは高血圧緊急症の可能性もあり、数時間以内に臓器障害が進行する恐れがあります。なお、長期的には140/90mmHg以上の状態が続くことで動脈硬化が進行し、心肥大、慢性腎臓病、脳血管障害のリスクが蓄積されます。血圧が10mmHg上昇するごとに心血管疾患のリスクは約20%増加するため、早期からの適切な血圧管理が重要です。

千葉市都賀で高血圧の数値が気になる方へ|高血圧と関連した症状

高血圧は単独で症状を現すだけでなく、長期間の血圧上昇により全身の臓器に様々な影響を与えます。特に血管が豊富な眼底、脳、腎臓などの臓器では、高血圧による慢性的な負荷により特有の病態が発生することがあります。また、高血圧は他の生活習慣病とも密接に関連しており、複数の疾患が同時に進行することも珍しくありません。ここでは、高血圧と密接に関連する重要な症状や病態について解説します。

手足のしびれ

高血圧による手足のしびれは、血管の動脈硬化により末梢血管の血流が障害されることで生じます。具体的には長期間の高血圧により血管壁が厚くなり、血管内径が狭くなると、手足の先端部分への血液供給が不十分となります。特に指先や足先から始まるしびれや冷感として現れることが多く、進行すると痛みを伴うこともあります。また、高血圧により糖尿病性神経障害が併発している場合は、末梢神経への血流不足によりしびれが増強されます。なお、手足のしびれが持続する場合は、血管の状態を詳しく検査し、血圧管理と併せて血流改善の治療が必要です。早期の対応により症状の進行を防ぐことができます。

高血圧性網膜症

高血圧性網膜症は、眼底の血管が高血圧により障害される病態です。網膜血管は人体で唯一直接観察できる血管であり、高血圧の進行度や全身血管の状態を知る重要な指標となります。例えば、初期段階では血管の細小化や動静脈交叉現象が見られ、進行すると網膜出血、硬性白斑、軟性白斑が現れます。また、重症例では乳頭浮腫や網膜剥離を生じることもあります。なお、患者自身が感じる症状としては、視力低下、視野欠損、飛蚊症などがありますが、初期には自覚症状がないことが多いです。そのため、定期的な眼底検査が大切です。定期的な眼底検査により早期発見が可能であり、血圧管理により進行を抑制できるため、高血圧患者には年1回以上の眼科受診が推奨されます。

高血圧性脳症

高血圧性脳症は、急激な血圧上昇により脳血管の自動調節機能が破綻し、脳浮腫が生じる急性病態です。通常、収縮期血圧が180mmHg以上、拡張期血圧が120mmHg以上の状態で発症リスクが高まります。症状としては激しい頭痛、悪心・嘔吐、意識障害、痙攣、視覚障害などが現れ、放置すると昏睡状態に陥る可能性があります。特に朝方に症状が悪化しやすく、これは血圧の日内変動により早朝に血圧が最も高くなるためです。なお、高血圧性脳症は医学的緊急事態であり、迅速な血圧降下治療が必要ですが、急激すぎる血圧低下は脳梗塞を引き起こす危険性があるため、慎重なコントロールが求められます。詳しくは「高血圧性脳症とは?症状や原因、治療法を解説」をご覧ください。

慢性腎臓病・腎機能低下

高血圧と慢性腎臓病は密接な関係にあります。高血圧は慢性腎臓病の主要な原因であると同時に、腎機能低下により高血圧が悪化するという双方向の関係が存在します。具体的には、長期間の高血圧により腎臓の糸球体や尿細管周囲の血管に動脈硬化が生じ、腎血流量の減少と糸球体濾過量の低下が起こります。そして初期には、微量アルブミン尿として現れ、進行すると蛋白尿、腎機能低下へと発展します。また、腎機能が低下すると体内の水分・塩分調節機能が障害され、血圧がさらに上昇します。さらに、腎臓から分泌されるレニンやエリスロポエチンの分泌異常により、高血圧と貧血が併発することもあります。なお、早期発見のために定期的な尿検査と血清クレアチニン値の測定が重要であり、適切な血圧管理により進行を遅らせることができます。詳しくは「糖尿病性腎症と高血圧の関係性|血圧管理で合併症を防ぐ治療法と対策」をご覧ください。

脂質異常症

高血圧と脂質異常症は互いに影響し合う関係にあり、両者が併存するとメタボリックシンドロームの一部として心血管疾患のリスクが相乗的に増加します。高血圧状態では血管内皮機能が低下し、LDLコレステロールの酸化や血管壁への蓄積が促進されます。また、脂質異常症により動脈硬化が進行すると血管の弾力性が失われ、血圧がさらに上昇するという悪循環が生じます。特に内臓脂肪型肥満がある場合は、インスリン抵抗性により高血圧と脂質異常症の両方が悪化しやすくなります。なお、治療においては血圧管理と脂質管理を同時に行うことが重要であり、生活習慣の改善と併せて、必要に応じて降圧薬とスタチン系薬剤の併用療法が推奨されます。詳しくは「高血圧・糖尿病・高脂血症のトリプルリスク|生活習慣病の重なりが招く危険性と対策」をご覧ください。

千葉市都賀で高血圧の数値が気になる方へ|正しく測るにはどうすればいい?

正確な血圧測定のためには、適切な姿勢と環境の整備が不可欠です。具体的には、背もたれのある椅子に深く腰掛け、両足を床にしっかりとつけて1~2分間安静を保った後に測定を開始してください。そしてカフは上腕に巻き、心臓と同じ高さに保つことが重要です。また、測定タイミングは朝起床後1時間以内が最適で、排尿を済ませ、朝食や薬を服用する前に行ってください。この時間帯は血圧の日内変動を把握する上で最も重要な指標となります。なお、初回は左右両腕で測定し、高い方の値を記録として採用しますが、両腕の差が10mmHg以上ある場合は医師に相談が必要です。また、測定は週に最低3日以上、できれば毎日継続することが推奨されます。さらに、記録は日付、時刻、血圧値、脈拍数を含めて詳細に記載し、体調や生活状況も併記すると診断に有用な情報となります。継続的な記録により血圧の変動パターンが把握でき、適切な治療方針の決定に役立ちます。

千葉市都賀で高血圧の数値が気になる方へ|血圧の数値を下げる方法

高血圧の改善には生活習慣の見直しが基本となります。食事療法、運動療法、ストレス管理を組み合わせることで、薬物療法に頼らずとも血圧の改善が期待できる場合があります。ここでは、効果的な「血圧低下方法」について解説します。ただし、血圧値によっては医師の指導のもとで薬物療法が必要となる場合もあるため、適切な医学的管理と併せて実践することが重要です。

1日6g未満の減塩

減塩は血圧低下において最も重要な食事療法の一つであり、日本高血圧学会では1日の食塩摂取量を6g未満に制限することを推奨しています。具体的には、塩分摂取量を1g減らすだけで収縮期血圧は約1mmHg低下するとされ、継続的な減塩により5~10mmHgの血圧低下効果が期待できます。特に注意すべきは加工食品や外食で、醤油、味噌、漬物、ハム、ソーセージ、インスタント食品などは塩分含有量が高く、これらの摂取量を控えることが効果的です。なお、減塩の実践方法としては、出汁や香辛料、酸味を活用して味付けを工夫し、食品の栄養成分表示を確認する習慣をつけることが大切です。また、カリウムを多く含む野菜や果物の摂取を増やすことで、ナトリウムの排出促進効果も期待できます。

有酸素運動(1日30分ウォーキング)を週3回以上

有酸素運動は血圧低下に非常に効果的であり、定期的な運動により収縮期血圧を4~9mmHg、拡張期血圧を3~5mmHg低下させることができます。推奨される運動は中等度の有酸素運動で、1日30分間のウォーキングを週5回程度継続することが理想的です。また、運動強度は最大心拍数の50~70%程度が適切で、会話ができる程度の負荷で行ってください。なお、運動による血圧低下のメカニズムには、血管内皮機能の改善、自律神経バランスの正常化、体重減少効果などがあります。運動開始直後から血圧低下効果は現れ、継続することで持続的な効果が得られます。ただし、重度の高血圧患者や心疾患を合併している場合は、運動開始前に医師と相談し、適切な運動処方を受けることが重要です。

ストレス管理と睡眠改善

慢性的なストレスと睡眠不足は交感神経を過剰に活性化させ、血圧上昇の重要な原因となります。効果的なストレス管理方法には、深呼吸法、瞑想、ヨガ、リラクゼーション法などがあり、これらを日常的に実践することで副交感神経の活動を促進し、血圧の安定化が期待できます。睡眠に関しては、1日7~8時間の質の良い睡眠を確保することが重要で、睡眠不足や睡眠の質の低下は血圧上昇に直結します。なお、睡眠改善のためには、就寝前のカフェインやアルコールの摂取を控え、規則正しい生活リズムを維持し、寝室環境を整えることが効果的です。また、睡眠時無呼吸症候群がある場合は適切な治療を受けることで、血圧の大幅な改善が期待できます。ストレス管理と良質な睡眠は相互に関連しており、両方を同時に改善することで効果が増大します。

血圧を下げるための生活習慣の改善は、減塩、有酸素運動、ストレス管理と睡眠改善を柱として継続的に実践することが重要です。これらの方法を組み合わせることで10~20mmHgの血圧低下効果が期待でき、軽度から中等度の高血圧では薬物療法を必要としない場合もあります。しかし、収縮期血圧が160mmHg以上または拡張期血圧が100mmHg以上の場合、糖尿病や心疾患などの合併症がある場合、生活習慣改善だけでは目標血圧に到達しない場合には、医師の判断により薬物療法の併用が必要となります。重要なのは、自己判断で治療を中断せず、定期的に医療機関を受診して血圧の経過を監視することです。生活習慣改善と薬物療法は対立するものではなく、相互に補完し合う関係にあるため、医師と相談しながら最適な治療方針を決定することが大切です。

まとめ|高血圧の数値は千葉市都賀の内科で相談できます

高血圧は「サイレントキラー」と呼ばれるように、初期段階では自覚症状がほとんどないまま静かに進行し、気づいた時には心筋梗塞や脳卒中などの重篤な合併症を引き起こすリスクが高まっている恐ろしい疾患です。症状がないからといって安心せず、健康診断で血圧の数値に異常を指摘された場合や、家庭血圧測定で高い値が続く場合は、症状の有無に関わらず早期に医療機関を受診することが重要です。なお、当院では血圧測定から専門的な治療まで、患者一人ひとりの状態に合わせた総合的な医療サービスを提供しています。高血圧の症状に心当たりのある方、もしくは健康診断などで血圧値の異常を指摘された方などいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。

当日の順番予約はこちらから

2025.09.16

千葉市都賀で高血圧症にお悩みの方へ|原因・症状・治療・生活改善まで解説

内科に関する記事です。

高血圧症とは、慢性的に血圧が正常値より高い状態が続く疾患です。血管に常に負担がかかり動脈硬化を進行させ、脳卒中や心筋梗塞、心不全、腎不全といった重篤な合併症を引き起こす可能性があります。そのため、高血圧症は早期発見・早期治療が極めて重要な疾患です。ここでは、千葉市都賀で高血圧に不安を持つ方に向けて、高血圧症の原因や症状、治療法、生活改善まで総合的に解説します。 .cv_box {

text-align: center;

}

.cv_box a{

text-decoration: none !important;

color: #fff !important;

width: 100%;

max-width: 400px;

padding: 10px 30px;

border-radius: 35px;

border: 2px solid #fff;

background-color: #ffb800;

box-shadow: 0 0 10pxrgb(0 0 0 / 10%);

position: relative;

text-align: center;

font-size: 18px;

letter-spacing: 0.05em;

line-height: 1.3;

margin: 0 auto 40px;

text-decoration: none;

}

.cv_box a:after {

content: "";

position: absolute;

top: 52%;

-webkit-transform: translateY(-50%);

transform: translateY(-50%);

right: 10px;

background-image: url("https://itaya-naika.co.jp/static/user/images/common/icon_link_w.svg");

width: 15px;

height: 15px;

background-size: contain;

display: inline-block;

}

当日の順番予約はこちらから

【目次】

千葉市都賀で高血圧症にお悩みの方へ|高血圧症とは?

千葉市都賀で高血圧症にお悩みの方へ|高血圧症の症状

千葉市都賀で高血圧症にお悩みの方へ|高血圧症の原因

千葉市都賀で高血圧症にお悩みの方へ|高血圧と高血圧症の違い

千葉市都賀で高血圧症にお悩みの方へ|高血圧症の治療法

千葉市都賀で高血圧症にお悩みの方へ|予防・改善に効果的な生活習慣とは?

まとめ|高血圧症は千葉市都賀の内科で早めの相談を

千葉市都賀で高血圧症にお悩みの方へ|高血圧症とは?

高血圧症は、血圧が慢性的に正常範囲を超えて高い状態が持続する疾患で、「サイレントキラー」とも呼ばれています。多くの場合、初期段階では自覚症状がほとんどないため、知らない間に病気が進行し、重篤な合併症を引き起こすリスクが高まります。例えば、血圧が高い状態が続くと、心臓は血液を全身に送るためにより強い力で収縮する必要があるため、心筋に過度な負担がかかります。これにより心肥大や心不全といった心疾患のリスクが著しく上昇します。また、高血圧は動脈硬化を促進させ、血管壁が厚くなったり弾力性を失ったりすることで、脳梗塞や脳出血などの脳血管疾患の発症確率を高めます。さらに、腎臓の細い血管も高血圧の影響を受けやすく、腎機能の低下から慢性腎疾患や腎不全に進行する可能性があります。これらの合併症は生命に関わる重大な疾患であり、一度発症すると完全な回復が困難な場合も多いため、高血圧の早期発見と適切な管理が不可欠です。定期的な血圧測定と生活習慣の改善により、これらのリスクを大幅に軽減できます。

千葉市都賀で高血圧症にお悩みの方へ|高血圧症の症状

高血圧症は「サイレントキラー」と呼ばれるように、初期段階では明確な症状が現れにくい疾患です。しかし、病気が進行すると様々な身体的不調が現れることがあります。ここでは、高血圧症に関連する症状について解説します。

頭痛

高血圧症に伴う頭痛は、特に後頭部や頭頂部に現れることが多く、重苦しい鈍痛として感じられることがあります。具体的には、血圧が上昇すると脳血管に負担がかかり、頭痛が生じる場合があります。なお、朝起きた時に頭痛を感じることが多いのは、夜間から早朝にかけて血圧が上昇しやすいことが影響しています。また、血圧が急激に上昇した際には、激しい頭痛として現れることもあります。この頭痛は一般的な頭痛薬では改善しにくく、血圧をコントロールすることで軽減される場合があります。

めまい

高血圧症に伴うめまいは、血圧の急激な変動や脳血流の変化により引き起こされます。立ち上がった際にふらつく起立性低血圧とは異なり、高血圧によるめまいは座っている時や安静時にも現れることがあります。なお、血圧が高い状態が続くと、脳の血管が適応しようとして収縮し、一時的に脳血流が不安定になることでめまいが生じます。また、血圧降下薬を服用している場合、薬の効果で血圧が急に下がった際にもめまいを感じることがあります。めまいと同時に頭痛や吐き気を伴う場合は、高血圧クリーゼの可能性もあるため、速やかな医療機関の受診が必要です。

肩こり

高血圧症に伴う肩こりは、血管の収縮と筋肉への血流不足が主な原因です。血圧が高い状態では、全身の血管が緊張状態にあり、特に首や肩周りの筋肉に十分な血液が供給されにくくなります。これにより筋肉が硬直し、慢性的な肩こりが生じます。また、高血圧による頭痛から無意識に首や肩に力が入り、二次的に肩こりが悪化することもあります。なお、単純な肩こりと思われがちですが、マッサージや湿布では根本的な改善が期待できない場合も少なくありません。そのため、高血圧症に伴う肩こりではマッサージだけでなく、血圧コントロールが重要です。血圧を適切に管理することで、肩こりの症状も軽減される可能性があります。慢性的な肩こりに悩まされている方は、血圧チェックも併せて行うことをお勧めします。

耳鳴り

高血圧症に伴う耳鳴りは、内耳の微細な血管への影響により生じます。具体的には血圧が上昇すると、内耳の血流が変化し、聴覚神経に影響を与えることで「キーン」という高音の耳鳴りや「ザー」という低音の耳鳴りが現れます。特に夜間や静かな環境で耳鳴りを強く感じることが多いです。また、血圧の急激な変動時には、一時的に耳鳴りが強くなることもあります。耳鳴りは加齢やストレス、他の疾患によっても生じるため、高血圧が原因かどうかの判断は医師による診断が必要です。なお、耳鳴りと同時に頭痛やめまいを伴う場合は、高血圧の可能性が高いため、早期の医療機関受診をお勧めします。「高血圧患者が注意すべき耳鳴りの症状を解説」でも同様のことを伝えています。

動悸・息切れ

高血圧症による動悸や息切れは、心臓への負担増加が主な原因です。血圧が高い状態では、心臓はより強い力で血液を送り出す必要があり、心筋に過度な負荷がかかります。これにより心拍数が増加し、動悸として感じられます。また、軽い運動や階段昇降などで息切れを感じやすくなります。なお、高血圧が長期間続くと心肥大が生じ、さらに心機能が低下することで、安静時でも息切れを感じるようになる場合があります。また、動悸や息切れは他の心疾患でも現れる症状のため、詳細な検査が必要です。特に胸痛を伴う場合は、心筋梗塞などの重篤な疾患の可能性もあるため、速やかな医療機関の受診が必要です。

倦怠感

高血圧症による倦怠感は、全身の血流不良や心臓への負担増加により生じます。血圧が高い状態では、血管の収縮により組織への酸素供給が不十分になり、疲労感や倦怠感として現れます。また、心臓が高い圧力に対抗して働き続けることで、心機能が徐々に低下し、全身への血液供給能力が減少します。これにより、軽い活動でも疲れやすくなり、慢性的な倦怠感を感じるようになります。なお、高血圧による睡眠の質の低下も倦怠感の原因となります。

倦怠感は様々な疾患で現れる非特異的な症状ですが、他の高血圧症状と併発している場合は、血圧管理の重要性が高まります。十分な休息を取っても改善しない倦怠感は、医師による詳細な検査が必要です。

頭痛、めまい、耳鳴り、倦怠感などの症状が現れた場合、単独では他の疾患との区別が困難ですが、複数の症状が組み合わさって現れる場合は高血圧症の可能性が高くなります。これらの症状は日常生活の質を著しく低下させるだけでなく、放置すると重篤な合併症につながる危険性があります。重要なことは、症状の有無に関わらず定期的な血圧測定を行い、早期発見・早期治療を心がけることです。症状が現れた場合は自己判断せず、速やかに医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが、健康な生活を維持するための最良の選択です。

なお、高血圧の症状については「朝起きると頭が重いのは高血圧?具体的な症状や原因、対策について解説」や「首筋の痛みの原因は高血圧?症状や対策を解説」、もしくは「鼻血が出やすい原因は高血圧?原因や止め方、予防法や注意点を解説」や「赤ら顔の原因と糖尿病・高血圧の関連性 - 医師が解説する症状と対策」をご覧ください。

千葉市都賀で高血圧症にお悩みの方へ|高血圧症の原因

高血圧症は、遺伝的要因と環境的要因が複雑に絡み合って発症する多因子疾患です。例えば家族歴がある場合、高血圧症を発症するリスクが高くなることが知られており、遺伝的体質は重要な背景因子となります。

一方で、生活習慣の中では、塩分の過剰摂取が最も重要な要因の一つです。日本人の平均塩分摂取量は推奨量を大幅に上回っているため、体内のナトリウム量増加により血管内の水分が増加し、血圧が上昇します。

また、肥満も深刻な危険因子で、体重増加に伴い循環血液量が増え、心拍出量の増加によって血圧が上昇します。さらに慢性的なストレスも交感神経を持続的に刺激し、血管収縮と心拍数増加を引き起こします。なお、運動不足も血管の柔軟性を低下させ、動脈硬化を進行させる要因となります。また、喫煙や過度の飲酒も血圧上昇に大きく関与します。

一方腎疾患、副腎疾患、甲状腺機能異常などの特定の疾患が原因となる二次性高血圧は全体の約10%を占めます。この場合、原疾患の治療により血圧改善が期待できるため、適切な診断が極めて重要です。

千葉市都賀で高血圧症にお悩みの方へ|高血圧と高血圧症の違い

高血圧と高血圧症は、医学的に明確に区別される概念です。「高血圧」とは、血圧測定時に収縮期血圧140mmHg以上または拡張期血圧90mmHg以上の数値を示す一時的な状態を指します。

運動後、緊張状態、痛みがある時などに一時的に血圧が上昇することは正常な生理反応であり、これらの場合は高血圧状態であっても病気ではありません。一方、「高血圧症」は慢性疾患として定義され、安静時に複数回測定した血圧値が持続的に高値を示し、医学的な治療介入が必要と判断される病態です。診断には、異なる日に少なくとも2回以上の血圧測定で高値が確認され、白衣高血圧や仮面高血圧などの除外診断も含めた総合的な評価が必要となります。

なお、高血圧症と診断されると、健康保険制度における疾病分類に該当し、薬物療法や生活指導などの保険診療を受けることができます。また、定期的な経過観察、合併症予防のための検査、専門医への紹介なども保険適用となります。この診断上の区別は、患者の治療方針決定や医療費負担、さらには生命保険の加入条件などにも大きく影響するため、正確な診断評価が極めて重要になります。

※高血圧の中には、夜間に血圧が十分に下がらない「夜間高血圧」や、診察室では正常でも家庭や職場で高い値を示す「仮面高血圧」と呼ばれるタイプがあります。詳しくは「夜間高血圧とは?症状や原因、睡眠中の血圧上昇リスクと対策を解説」と「仮面高血圧の症状と原因、リスクや治療方法を解説」をご覧ください。

千葉市都賀で高血圧症にお悩みの方へ|高血圧症の治療法

高血圧症の治療は、生活習慣の改善と薬物療法の組み合わせが基本となります。ここでは、効果的な治療アプローチについて解説し、患者一人ひとりに適した治療選択の重要性をご紹介します。

生活習慣の改善

生活習慣の改善は高血圧症治療の基盤であり、薬物療法と併用することで大きな効果が期待できる重要な方法です。なかでも減塩は最も効果的とされ、1日の塩分摂取量を6g未満に制限することで収縮期血圧を2~8mmHg低下させることが可能です。また、有酸素運動も血圧低下に有効であり、週3回以上、30分程度の継続的な実施によって収縮期血圧を4~9mmHg低下させる効果が報告されています。さらに、体重管理も重要で、BMI25未満を目標とし、体重を1kg減らすごとに収縮期血圧が約1mmHg低下するとされています。なお、喫煙者には禁煙もお勧めします。禁煙は血管の弾力性を回復させ、動脈硬化の進行を抑制し、心血管疾患リスクを大幅に軽減します。

薬物療法

薬物療法は、生活習慣の改善だけでは目標血圧に到達しない場合や、重度の高血圧症に対して血圧降下薬を使用する治療法です。患者の年齢、合併症、副作用の有無などを総合的に評価し、個人に最適な薬剤を選択します。現在使用される主要な高血圧治療薬には次の種類があります。

ARB(アンジオテンシンⅡ受容体遮断薬)

ARBは現在最も広く使用されている高血圧治療薬で、血管収縮を促進するアンジオテンシンⅡの作用を選択的に阻害します。血管拡張により血圧を下げるとともに、心臓や腎臓の保護効果も持ちます。副作用が少なく、空咳の発生頻度が低いため患者の継続性が高い薬剤です。代表的な薬剤にはバルサルタン、テルミサルタン、オルメサルタンなどがあります。糖尿病や慢性腎疾患を合併する患者では第一選択薬として推奨されています。なお、妊娠中や妊娠の可能性がある女性、両側腎動脈狭窄症の患者では使用が禁忌となります。

ACE阻害薬(アンジオテンシン変換酵素阻害薬)

ACE阻害薬は、アンジオテンシンⅠからアンジオテンシンⅡへの変換を阻害することで血圧を下げる薬剤です。ARBと同様に心臓や腎臓の保護効果があり、心不全や心筋梗塞後の患者に特に有効です。代表的な薬剤にはエナラプリル、リシノプリル、ペリンドプリルなどがあります。主な副作用として空咳があり、約10~15%の患者に発生します。これは薬剤の作用機序に関連する副作用で、服薬中止により改善します。なお、空咳が問題となる場合はARBへの変更が検討されます。その他、高カリウム血症や腎機能低下、まれに血管浮腫などの副作用があるため、定期的な検査とモニタリングが必要です(妊娠中の使用は禁忌です)。

ARNI(アーニー、エンレスト®︎)

ARNI(アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬)は、ARB(アンジオテンシンII受容体拮抗薬)とネプリライシン阻害薬を組み合わせた新しいクラスの降圧薬であり、代表的な製剤としてサクビトリル・バルサルタン(エンレスト®︎)があります。従来のARB(アンジオテンシンII受容体拮抗薬)の効果に加えて、ネプリライシンの阻害により利尿ペプチド系を活性化し、血管拡張、利尿、抗線維化作用を発揮します。

糖尿病性腎症患者においては、ARB(アンジオテンシンII受容体拮抗薬)と比較してより強力な腎保護効果が期待されており、特に心不全を合併する患者では第一選択薬として推奨されています。また、蛋白尿の減少効果がARB単独より優れており、eGFRの低下抑制にも有効性が示されています。

ただし、血管浮腫のリスクがARB(アンジオテンシンII受容体拮抗薬)より高く、特にACE阻害薬(アンジオテンシン変換酵素阻害薬)で血管浮腫の既往がある患者では禁忌となります。また、妊娠可能な女性では適応を慎重に検討する必要があります。さらに、投与開始時は腎機能と血清カリウム値の慎重なモニタリングが必要で、特に高齢者や腎機能低下患者では低血圧に注意が必要です。

カルシウム拮抗薬

カルシウム拮抗薬は、血管平滑筋や心筋のカルシウムチャネルを遮断し、血管拡張と心収縮力低下により血圧を下げます。ジヒドロピリジン系とベンゾチアゼピン系に分類され、ジヒドロピリジン系のアムロジピン、ニフェジピン、ベンゾチアゼピン系のジルチアゼムなどが代表的です。カルシウム拮抗薬は、高齢者や動脈硬化が進行した患者に特に有効で、脳卒中予防効果が高いことが特徴です。また、副作用として末梢浮腫、歯肉増殖、便秘などがあります。特に足首のむくみは女性に多く見られ、問題となる場合は他剤への変更が検討されます。

なお、カルシウム拮抗薬はグレープフルーツジュースとの相互作用があるため、服薬中は摂取を避ける必要があります。また、心房細動などの不整脈を合併する場合は、ベラパミルやジルチアゼムが選択されることがあります。

βブロッカー(β遮断薬)

βブロッカーは心拍数減少と心収縮力抑制により降圧効果を示し、糖尿病性腎症患者においては特定の病態で有用な選択肢となります。虚血性心疾患や心不全を合併する糖尿病患者では、心保護効果により予後改善が期待できるため積極的な使用が推奨されます。また、頻脈性不整脈や甲状腺機能亢進症を合併する場合にも有効です。糖尿病患者におけるβブロッカーの使用では、血糖値への影響と低血糖症状のマスキング効果に注意が必要です。特に非選択的βブロッカーは血糖上昇作用があるため、β1選択的薬剤(メトプロロール、ビソプロロール、アテノロールなど)の使用が推奨されます。なお、これらの薬剤は心臓への選択性が高く、糖代謝への影響が少ないという特徴があります。慢性閉塞性肺疾患や気管支喘息の患者では呼吸器症状の悪化リスクがあるため、使用前に十分な評価が必要です。また、腎機能低下患者では薬剤の蓄積により過度の徐脈や低血圧のリスクがあるため、腎機能に応じた用量調整と慎重なモニタリングが重要となります。

利尿薬

利尿薬は腎臓からの水分と塩分の排泄を促進し、循環血液量を減少させることで血圧を下げます。利尿薬はサイアザイド系とループ系に分類され、高血圧治療では主にサイアザイド系のヒドロクロロチアジドやインダパミドが使用されます。サイアザイド系利尿薬は少量でも効果的であり、他の降圧薬との併用により相乗効果が期待できます。副作用として低カリウム血症、高尿酸血症、耐糖能異常などがあります。特に低カリウム血症は不整脈の原因となるため、定期的な電解質検査が必要です。なお、利尿薬はACE阻害薬やARBとの併用によりカリウム保持効果が得られ、低カリウム血症のリスクを軽減できます。ただし、高齢者では脱水のリスクがあるため、適切な水分摂取の指導が重要です。

αブロッカー(α遮断薬)

α遮断薬は、交感神経のα受容体を遮断することで血管拡張を促し血圧を下げる薬剤です。代表的な薬剤にはドキサゾシン、テラゾシンなどがあります。前立腺肥大症による排尿困難を合併する男性患者では、排尿症状の改善と血圧降下の両方の効果が期待できるため有用です。また、脂質代謝への悪影響が少ないという特徴があります。なお、主な副作用として起立性低血圧があり、特に服薬開始時や増量時に注意が必要です。

まためまい、立ちくらみ、失神などが起こる可能性があるため、就寝前の服用や段階的な増量が推奨されます(単独使用では心血管イベント抑制効果が限定的であるため、他の降圧薬との併用が一般的です)。

治療の成功には患者と医療者の協力が不可欠であり、定期的な血圧測定、副作用のモニタリング、生活習慣の継続的な改善が必要です。個人の状況に応じた治療方針の調整により、目標血圧の達成と心血管疾患の予防を目指します。また、早期からの適切な治療介入により、長期的な健康維持と生活の質の向上が期待できます。なお、糖尿病患者における高血圧治療や降圧目標について詳しく知りたい方は「糖尿病患者の高血圧治療と降圧目標について|ガイドラインに基づく血圧管理方法も解説」をご覧ください。

千葉市都賀で高血圧症にお悩みの方へ|予防・改善に効果的な生活習慣とは?

高血圧症の予防と改善には、薬物療法と並んで生活習慣の見直しが極めて重要です。ここでは、日常生活で実践できる「効果的な生活習慣改善法」をご紹介します。

食事では減塩(1日6g以下)、野菜・果物の摂取

食事療法は高血圧症の予防・改善における最も重要な要素の一つです。減塩は最優先事項で、世界保健機関は1日の塩分摂取量を5g未満、日本高血圧学会では6g未満を推奨しています。日本人の平均塩分摂取量は約10gであるため、大幅な減塩が必要です。具体的には、調味料の使用量を半分に減らし、出汁、香辛料、酸味を活用した調理法への転換が効果的です。また、加工食品、インスタント食品、外食の頻度を減らすことも重要です。なお、野菜と果物の摂取は、カリウムの血圧降下作用により高血圧の改善に寄与します。したがって、1日350g以上の野菜と200g程度の果物摂取を目標とし、特にほうれん草、トマト、バナナ、オレンジなどのカリウム豊富な食品を積極的に取り入れてください。また、魚類に含まれるEPAやDHAも血管の柔軟性向上に効果があるため、週2回以上の魚料理が推奨されます。

適度な有酸素運動とストレスマネジメント

有酸素運動は血圧改善に非常に効果的で、収縮期血圧を4~9mmHg、拡張期血圧を3~5mmHg低下させることができます。週3回以上、1回30分程度の中強度運動が理想的で、ウォーキング、水泳、サイクリング、ジョギングなどがお勧めです。また、ストレスマネジメントも血圧管理において重要な要素です。慢性的なストレスは交感神経を過度に刺激し、血管収縮や心拍数増加を通じて血圧上昇を招くため、深呼吸法、瞑想、ヨガ、趣味活動などでストレス解消を図ることが推奨されます。さらに、十分な休息時間の確保、人間関係の見直し、時間管理の改善なども有効であり、定期的にリラクゼーションの時間を設けて心身のバランスを整えることが重要です。

睡眠時間の確保と飲酒・喫煙の見直し

質の良い睡眠は血圧の正常化に不可欠であり、睡眠不足は交感神経の活性化を通じて血圧上昇を引き起こします。成人では7~8時間の睡眠確保が推奨されます。また、睡眠時無呼吸症候群は高血圧の原因となるため、いびきや日中の強い眠気がある場合は専門医への相談が必要です。さらに、飲酒は適量であれば血圧に大きな影響は少ないとされていますが、過度の飲酒は血圧上昇を招きます。一般的に、男性では日本酒1合またはビール500ml程度、女性ではその半分程度が適量とされています。なお、喫煙は血管を収縮させ、動脈硬化を促進するため、高血圧患者では完全禁煙が推奨されます。禁煙により血管の弾力性が回復し、心血管疾患リスクが大幅に軽減されます。

血圧手帳をつける

血圧手帳の記録は、高血圧症の管理において極めて重要な自己管理ツールです。測定は毎日同じ時刻、同じ条件で行い、起床後1時間以内と就寝前の2回測定が推奨されます。また、測定前は5分間の安静を保ち、カフェインや運動の影響を避けてください。さらに、記録には血圧値だけでなく、体調、服薬状況、生活習慣の変化も併記してください。これにより、血圧に影響を与える要因の特定が可能になります。なお、血圧手帳は医師との診察時に重要な情報源となり、薬物調整や生活指導の根拠として活用されます。最近では血圧測定機器と連動するスマートフォンアプリも普及しており、より簡便な記録管理が可能です。継続的な記録により血圧管理への意識が高まり、治療へのアドヒアランス向上にもつながります。

まとめ|高血圧症は千葉市都賀の内科で早めの相談を

高血圧症は、血圧が慢性的に正常範囲を超えて高い状態が持続する疾患で、「サイレントキラー」とも呼ばれています。多くの場合、初期段階では自覚症状がほとんどないため、知らない間に病気が進行し、重篤な合併症を引き起こすリスクが高まります。そのため、高血圧症は早期発見・早期治療が極めて重要です。高血圧症の症状の有無に関わらず、定期的な血圧測定を行い、早期発見・早期治療を心がけてください。また、症状が現れた場合は自己判断せず、速やかに医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが、健康な生活を維持するための最良の方法です。なお、当院では血圧測定から専門的な治療まで、患者一人ひとりの状態に合わせた総合的な医療サービスを提供しています。高血圧症の症状に心当たりのある方、もしくは健康診断などで血圧値の異常を指摘された方などいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。

当日の順番予約はこちらから

2025.09.16

千葉市都賀で高血圧とコーヒーの関係が気になる方へ|影響・飲み方の注意点を解説

内科に関する記事です。

コーヒーに含まれるカフェインは、交感神経を活性化させることで一時的に血圧を上昇させることがあります。では、高血圧の方はコーヒーを控えるべきなのでしょうか。実際には、適量のコーヒーであれば高血圧の方でも必ずしも制限する必要はありません。カフェインによる血圧上昇は一時的であり、長期的な血圧への影響は個人差があります。ただし、血圧が極端に高い方や、カフェインに敏感な方は注意が必要です。この記事では、千葉市都賀にお住まいの高血圧の方に向けて、コーヒーと血圧の関係や安全な飲み方について、内科医の視点から解説します。 .cv_box {

text-align: center;

}

.cv_box a{

text-decoration: none !important;

color: #fff !important;

width: 100%;

max-width: 400px;

padding: 10px 30px;

border-radius: 35px;

border: 2px solid #fff;

background-color: #ffb800;

box-shadow: 0 0 10pxrgb(0 0 0 / 10%);

position: relative;

text-align: center;

font-size: 18px;

letter-spacing: 0.05em;

line-height: 1.3;

margin: 0 auto 40px;

text-decoration: none;

}

.cv_box a:after {

content: "";

position: absolute;

top: 52%;

-webkit-transform: translateY(-50%);

transform: translateY(-50%);

right: 10px;

background-image: url("https://itaya-naika.co.jp/static/user/images/common/icon_link_w.svg");

width: 15px;

height: 15px;

background-size: contain;

display: inline-block;

}

当日の順番予約はこちらから

【目次】

千葉市都賀で高血圧とコーヒーの関係が気になる方へ|カフェインは血圧にどう影響する?

千葉市都賀で高血圧とコーヒーの関係が気になる方へ|1日何杯までならOK?

千葉市都賀で高血圧とコーヒーの関係が気になる方へ|飲み方で変わる影響

千葉市都賀で高血圧とコーヒーの関係が気になる方へ|健康効果もある?

まとめ|コーヒーが気になる高血圧の方は都賀の内科で相談を

千葉市都賀で高血圧とコーヒーの関係が気になる方へ|カフェインは血圧にどう影響する?

カフェインは交感神経系を刺激し、アドレナリンの分泌を促進することで一時的な血圧上昇を引き起こします。この作用は摂取後30分から2時間程度持続し、収縮期血圧で3-15mmHg、拡張期血圧で4-13mmHgの上昇が観察されることが一般的です。興味深いことに、カフェインに対する血圧反応には個人差が大きく存在します。具体的には遺伝的要因、特にCYP1A2遺伝子の多型により、カフェインの代謝速度が異なるため、同じ量を摂取しても血圧への影響は人によって大きく変わります。また、代謝が遅い方は、より長時間にわたって血圧上昇の影響を受ける可能性があります。さらに、日常的にコーヒーを飲む常飲者では、カフェインに対する耐性が形成され、非常飲者と比較して血圧上昇反応が軽減される傾向があります。これは受容体の感受性低下や代謝酵素の誘導によるものと考えられています。なお、高血圧患者においては、この耐性形成が不完全である場合も多いため継続的な注意が必要です。このため、高血圧患者は適切な摂取量の管理と定期的な血圧モニタリングが重要となります。

千葉市都賀で高血圧とコーヒーの関係が気になる方へ|1日何杯までならOK?

一般的に健康な成人の場合、カフェイン摂取量は1日400mgまでが安全とされております。これはコーヒー3-4杯に相当します。この範囲内であれば、多くの研究で健康への悪影響は認められておらず、むしろ抗酸化作用や認知機能の向上といった利益も報告されています。ただし、摂取のタイミングには注意が必要です。空腹時の摂取は胃酸分泌を促進し、胃粘膜への刺激が強くなるため胃炎や消化性潰瘍のリスクを高める可能性があります。また、カフェインの半減期は4-6時間であるため、就寝前6時間以内の摂取は睡眠の質を低下させ、結果として翌日の血圧にも悪影響を与える恐れがあります。なお、妊婦においては、カフェインが胎盤を通過し胎児の発育に影響する可能性があるため、1日200mg以下への制限が推奨されます。心疾患、特に不整脈や狭心症をお持ちの方は、カフェインが心拍数や血圧を上昇させ症状を悪化させる危険性があるため、主治医との相談の上で摂取量を決定することが重要です。

千葉市都賀で高血圧とコーヒーの関係が気になる方へ|飲み方で変わる影響

ブラックコーヒーは血糖値や脂質代謝への影響が最も少ない飲み方です。コーヒー豆に含まれるクロロゲン酸は糖の吸収を穏やかにし、脂肪の蓄積を抑制する効果が期待できます。しかし砂糖やミルクを加えることで、これらの利益は相殺され、むしろ血糖値の急激な上昇や脂質摂取量の増加を招く可能性があります。特に注意すべきは添加物の影響です。角砂糖1個で約16kcal、コーヒーフレッシュ1個で約12kcalとなり、1日数杯飲む習慣がある方では意外にカロリー摂取量が増加します。また、市販のコーヒー飲料には予想以上に多くの砂糖が含まれており、糖尿病や肥満のリスク因子となる恐れがあります。なお、水分補給の観点では、コーヒーは軽度の利尿作用があるものの、通常の摂取量では脱水を引き起こすことは少なく、水やお茶の完全な代替品とはなりません。十分な水分補給のためには、コーヒー以外にも水分を摂取することが望まれます。高血圧の方は特に、ナトリウム制限と適切な水分バランスの維持が重要であり、コーヒーを楽しみながらも全体的な食事療法の一環として考えることが大切です。

千葉市都賀で高血圧とコーヒーの関係が気になる方へ|健康効果もある?

コーヒーは血圧への懸念から敬遠される方も多いですが、近年の研究では多くの健康効果も報告されています。ここでは、コーヒーの持つ健康効果について解説していきます。

コーヒーには抗酸化作用や糖尿病予防効果も報告されています

コーヒー豆には強力な抗酸化物質であるクロロゲン酸やカフェ酸が豊富に含まれており、これらの成分は細胞の酸化ストレスを軽減し、動脈硬化の進行を抑制する効果があります。大規模な疫学研究では、適度なコーヒー摂取により2型糖尿病の発症リスクが20-30%減少することが示されています。クロロゲン酸は糖の吸収を遅らせ、インスリン感受性を改善する作用があり、血糖値の安定化に寄与します。また、コーヒーに含まれるニコチン酸は肝機能の改善にも関与し、脂肪肝の予防効果も期待されています。さらに、認知機能の維持やパーキンソン病の予防効果についても多くの研究で報告されており、コーヒーの神経保護作用が注目されています。これらの効果は主にポリフェノール類の抗炎症作用によるものと考えられています。なお、血糖値を下げるのに効果的な食べ物については「血糖値を下げるのに効果的な食べ物を紹介」をご覧ください。

飲みすぎなければ健康に役立つ可能性もあります

重要なのは適量摂取という点です。1日3-4杯程度の摂取であれば、多くの研究で死亡率の低下や心血管疾患のリスク減少が示されています。フィンランドの大規模コホート研究では、適度なコーヒー摂取者は非摂取者と比較して、心筋梗塞のリスクが15%低下することが報告されました。また、肝がんや大腸がんの発症リスクの低下も複数の研究で確認されています。ただし、これらの効果は過剰摂取では期待できません。1日6杯以上の摂取では、むしろ不安症状の増加や睡眠障害のリスクが高まります。また、妊娠中や授乳中の女性、不整脈のある方、胃潰瘍の既往がある方は特に注意が必要です。個人の体質や健康状態に応じた適切な摂取量を見極めることが、コーヒーの健康効果を最大化するポイントとなります。なお、コーヒーは2型糖尿病の予防に効果的な飲料として注目を集めております。詳しくは「コーヒーと糖尿病の関係、予防効果や摂取量について」をご覧ください。

高血圧と上手に付き合うために

高血圧患者においても、コーヒーは完全に禁止すべき飲み物ではありません。確かにカフェインは一時的な血圧上昇を引き起こしますが、長期的には血管内皮機能の改善や抗炎症効果により、心血管リスクの軽減に寄与する可能性があります。重要なのは摂取方法とタイミングです。血圧測定前や薬剤服用前の摂取は避け、食後30分程度経過してから飲むことで胃への負担を軽減できます。また、デカフェコーヒーを選択することで、クロロゲン酸などの有益成分を摂取しながらカフェインの影響を最小限に抑えることも可能です。ただし、高血圧患者がコーヒーを常飲する際は、定期的な血圧モニタリングを行いながら、主治医と相談の上で個人に適した摂取量を決定することが重要です。

コーヒーは心疾患や糖尿病のリスク軽減など多くの健康効果を持つ飲み物です。鍵となるのは適量摂取と個人の体質に応じた調整です。1日3-4杯以内、ブラックでの摂取を基本とし、空腹時や就寝前は避けることが重要です。高血圧の方も完全に避ける必要はありませんが、定期的な血圧測定と医師との相談は不可欠です。また、コーヒーには血糖値の改善効果も報告されており、糖尿病予防の観点からも注目されています。血糖値が気になる方や糖尿病の管理について詳しく知りたい方は「血糖コントロールの基本と実践的な改善方法|糖尿病患者向けガイド」をご覧ください。

まとめ|コーヒーが気になる高血圧の方は都賀の内科で相談を

高血圧の診断を受けた方でも、適切な管理のもとであればコーヒーを完全に諦める必要はありません。これまでお話ししてきたように、1日3-4杯以内の適量摂取であれば、むしろ抗酸化作用や心血管保護効果といった健康上の利益を得られる可能性があります。ただし、高血圧は個人差が大きく、血圧値の変動には体調、服用薬剤、ストレス状態など多くの要因が関与します。また、降圧薬の種類によってはカフェインとの相互作用も考慮する必要があるため、自己判断での摂取量調整は危険を伴う場合があります。さらに、白衣高血圧や仮面高血圧といった特殊な病態では、日常の血圧管理がより複雑になります。このため、コーヒー摂取に関する不安や疑問をお持ちの方は、必ず医師にご相談ください。医師は血圧の状態、服用中の薬剤、生活習慣を総合的に評価したうえで、個々の患者に最適なコーヒー摂取方法をアドバイスします。なお、当院では高血圧の薬物療法はもちろん、食事指導や生活習慣の改善についてもサポートしております。高血圧の症状に心当たりのある方、もしくは健康診断などで血圧値の異常を指摘された方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。

当日の順番予約はこちらから

2025.09.16

千葉市都賀で食後高血糖にお悩みの方へ|原因・症状・改善策を解説

糖尿病・代謝内科に関する記事です。

食後高血糖とは、食事後に血糖値が正常範囲を超えて高い状態が続くことを指します。通常、食事をすると血糖値は上昇しますが、2時間程度で正常値に戻ります。しかし、食後高血糖では、2時間経っても血糖値が140mg/dL以上と高い状態が続くことを指します。 (2時間値が200mg/dL以上であれば糖尿病と診断されます)。この状態の厄介な点は、一般的な健康診断では発見されにくい点です。通常の健康診断では空腹時血糖値のみが測定されるため、空腹時の値が正常であれば問題ないと判断されがちです。しかし実際には、空腹時血糖が正常でも食後に血糖値が急上昇する「隠れ高血糖」が存在します。もし食後高血糖を放置すると、血管や神経に持続的なダメージを与え、糖尿病予備群から本格的な糖尿病へと進行するリスクが高まります。また、動脈硬化や心血管疾患のリスクも増大します。したがって、食後高血糖を放置することは望ましくありません。食後高血糖を放置すると糖尿病予備軍、糖尿病本格化のリスクもありますので、心当たりのある方は速やかに医療機関を受診してください。この記事では、千葉市若葉区都賀周辺で「食後の眠気」「だるさ」「血糖値が気になる」と感じる方に向けて、食後高血糖の原因・症状・改善法を内科医の視点でわかりやすくご紹介します。 .cv_box {

text-align: center;

}

.cv_box a{

text-decoration: none !important;

color: #fff !important;

width: 100%;

max-width: 400px;

padding: 10px 30px;

border-radius: 35px;

border: 2px solid #fff;

background-color: #ffb800;

box-shadow: 0 0 10pxrgb(0 0 0 / 10%);

position: relative;

text-align: center;

font-size: 18px;

letter-spacing: 0.05em;

line-height: 1.3;

margin: 0 auto 40px;

text-decoration: none;

}

.cv_box a:after {

content: "";

position: absolute;

top: 52%;

-webkit-transform: translateY(-50%);

transform: translateY(-50%);

right: 10px;

background-image: url("https://itaya-naika.co.jp/static/user/images/common/icon_link_w.svg");

width: 15px;

height: 15px;

background-size: contain;

display: inline-block;

}

当日の順番予約はこちらから

【目次】

千葉市都賀で食後高血糖にお悩みの方へ|食後高血糖とはどのような状態?

千葉市都賀で食後高血糖にお悩みの方へ|食後高血糖の原因とは?

千葉市都賀で食後高血糖にお悩みの方へ|食後高血糖の症状とは?

千葉市都賀で食後高血糖にお悩みの方へ|食後高血糖を防ぐための対策

まとめ|食後高血糖は千葉市都賀の内科で相談できます

千葉市都賀で食後高血糖にお悩みの方へ|食後高血糖とはどのような状態?

食後高血糖とは、食事後に血糖値が正常範囲を超えて高い状態が続くことを指します。通常、食事をすると血糖値は上昇しますが、2時間程度で正常値に戻ります。しかし、食後高血糖では、2時間経っても血糖値が140mg/dL以上と高い状態が続くことを指します。 (2時間値が200mg/dL以上であれば糖尿病と診断されます)。この状態の厄介な点は、一般的な健康診断では発見されにくい点です。通常の健康診断では空腹時血糖値のみが測定されるため、空腹時の値が正常であれば問題ないと判断されがちです。しかし実際には、空腹時血糖が正常でも食後に血糖値が急上昇する「隠れ高血糖」が存在しますので、注意が必要です。食後高血糖を放置すると、血管や神経に持続的なダメージを与え、糖尿病予備群から本格的な糖尿病へと進行するリスクが高まります。また、動脈硬化や心血管疾患のリスクも増大します。したがって、食後高血糖を放置することは望ましくありません。食後に強い眠気やだるさ、集中力の低下などの症状がある場合は、食後高血糖が背景にある可能性もありますので、ご注意ください。なお、早期に気づくためには、食後の血糖測定やブドウ糖負荷試験などの検査が役立ちます。気になる症状が続く場合は、早めに専門医へ相談することをお勧めします。

千葉市都賀で食後高血糖にお悩みの方へ|食後高血糖の原因とは?

ここでは、食後高血糖を引き起こす代表的な原因について解説します。

インスリンの分泌や働きの低下(インスリン抵抗性)

食後高血糖の最も重要な原因は、血糖値を下げるホルモンであるインスリンの問題です。インスリンは膵臓から分泌され、血液中のブドウ糖を細胞に取り込ませる役割を担っています。しかし、膵臓の機能低下によりインスリンの分泌量が不足したり、分泌されるタイミングが遅れたりすることがあります。また、インスリンが十分に分泌されていても、細胞がインスリンに反応しにくくなる「インスリン抵抗性」が生じることもあります。この状態では、血糖値を下げる効果が十分に発揮されないため、食後の血糖値が高いまま維持されてしまいます。なお、インスリン抵抗性は肥満や運動不足と密接に関連しており、特に内臓脂肪の蓄積が大きな要因となります。

食事の内容(高糖質・早食い・食べ過ぎなど)

食事の内容や食べ方は食後血糖値に大きく影響します。特に炭水化物を多く含む食事は血糖値を急激に上昇させる原因となります。また、早食いは血糖値の急上昇を招きやすく、満腹感を感じる前に食べ過ぎてしまうことにつながります。さらに、過食によって摂取エネルギーが消費エネルギーを上回ると、余ったブドウ糖が脂肪として蓄積され、インスリン抵抗性を悪化させる悪循環に陥ります。なお、食事の順番も重要です。野菜や食物繊維を最初に摂取することで血糖値の上昇を緩やかにする効果が期待できます。

ストレスや運動不足、加齢も影響

生活習慣や身体の変化も食後高血糖に大きく関わっています。例えば、慢性的なストレスは、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を増加させ、血糖値を上昇させる作用があります。また、ストレスは食欲を増進させ、高カロリーな食品への欲求を高める傾向もあります。さらに、運動不足も食後高血糖に関与します。運動不足は筋肉量の減少を招き、ブドウ糖を消費する能力を低下させます。加えて、筋肉は血糖値の調節において重要な役割を果たすため、運動習慣がないとインスリンの効きが悪くなります。なお、加齢も食後高血糖に影響します。加齢に伴い膵臓の機能は徐々に低下し、インスリンの分泌能力が衰えていきます。これらの要因が重なることで、食後高血糖のリスクが高まります。

食後高血糖の原因は、インスリンの機能的問題、食事内容や食べ方、生活習慣、加齢など複数の要因が複雑に絡み合って生じます。特に現代社会では、高糖質な食事、運動不足、ストレス過多といった要因が重なりやすく、食後高血糖のリスクが高まっています。これらの原因を理解し、適切な食事管理、規則正しい運動習慣、ストレス管理を心がけることで、食後高血糖の予防と改善が可能です。症状に心当たりがある方は、早めに医療機関を受診し、専門的な検査と指導を受けることをお勧めします。

千葉市都賀で食後高血糖にお悩みの方へ|食後高血糖の症状とは?

食後高血糖は様々な症状を引き起こしますが、軽度の場合は気付かれないことも多く、見過ごされがちです。ここでは、食後高血糖で現れる「代表的な症状」について詳しく解説します。

食後すぐに強い眠気・倦怠感を感じる

食後高血糖の最も典型的な症状は、食事後30分から2時間以内に現れる強い眠気と倦怠感です。健康な人でも食後にある程度の眠気を感じることはありますが、食後高血糖の場合はより強烈で、我慢できないほどの眠気に襲われることがあります。これは血糖値が急激に上昇した後、インスリンが過剰に分泌されて血糖値が急降下する「反応性低血糖」が起こるためです。また、高血糖状態では細胞がブドウ糖を効率的に利用できないため、エネルギー不足による疲労感も生じます。なお、食後に机に突っ伏してしまう、会議中に意識が朦朧とする、運転中に眠気で危険を感じるなどの症状がある場合は、食後高血糖を疑う必要があります。この症状は食事の内容や量に関係なく現れることが特徴です。

頭がぼーっとする、集中力が落ちる

食後高血糖では、頭がぼんやりして思考がまとまらない、集中力が著しく低下するといった認知機能への影響も現れます。これは血糖値の急激な変動が脳の働きに影響を与えるためです。脳は大量のブドウ糖を必要とする臓器ですが、血糖値が不安定になると脳への安定したエネルギー供給が妨げられます。高血糖状態では血液がドロドロになり、脳血流が悪化することも影響しています。患者からは「食後に頭が働かなくなる」「仕事に集中できない」「記憶力が落ちた気がする」といった訴えをよく聞きます。また、判断力の低下により簡単なミスを繰り返したり、物忘れが増えたりすることもあります。これらの症状は日常生活や仕事に大きな支障をきたすため、見過ごすことはできません。

のどの渇き・頻尿・空腹感が異常に強く出る

血糖値が高い状態が続くと、体は血液中の余分な糖を尿として排出しようとします。この際、糖と一緒に大量の水分も失われるため、強いのどの渇きを感じるようになります。また、水分を多く摂取することで頻尿になり、夜中に何度もトイレに起きるという症状も現れます。さらに、細胞が糖を十分に利用できないため、体は常にエネルギー不足を感じ、食事をしたばかりなのに異常な空腹感を覚えることがあります。特に甘いものへの渇望が強くなり、食べても食べても満足感が得られないという悪循環に陥りやすくなります。これらの症状は糖尿病の典型的な症状でもあるため、食後高血糖の段階で気付くことは重要です。水分摂取量が急に増えた、トイレの回数が明らかに増えた、食事をしても満足感がないといった変化があれば注意してください。

自覚がないまま進行することも多い

食後高血糖の最も危険な点は、初期段階では明確な自覚症状がない場合が多いことです。軽度の食後高血糖では、前述した症状が軽微であったり、日常的な疲れやストレスと区別がつかなかったりするため、見過ごされがちです。また、症状があっても「年齢のせい」「仕事の疲れ」と考えて放置してしまうケースも少なくありません。しかし、症状がないからといって血管や神経へのダメージが進行していないわけではありません。血糖値の高い状態が続くことで、動脈硬化が進行し、将来的な心血管疾患のリスクが高まります。また、網膜や腎臓などの細小血管にもダメージが蓄積されていきます。定期的な血糖値検査や、食後血糖値の測定を行うことで、症状が現れる前に食後高血糖を発見することが可能です。

食後高血糖の症状は、強い眠気や倦怠感から始まり、認知機能の低下、のどの渇きや頻尿まで多岐にわたります。しかし、これらの症状は他の原因でも起こりうるため、見過ごされやすいのが現状です。特に初期段階では自覚症状が乏しく、気付かないうちに病状が進行することも多いため注意が必要です。食事後に毎回同じような不快な症状を感じる場合は、食後高血糖の可能性を疑い、医療機関での検査を受けることをお勧めします。

千葉市都賀で食後高血糖にお悩みの方へ|食後高血糖を防ぐための対策

食後高血糖は生活習慣の改善により予防・改善が可能です。適切な食事管理、運動習慣、生活リズムの調整などを組み合わせることで、血糖値の急上昇を抑制できます。ここでは、食後高血糖を効果的に防ぐための「具体的な対策」について解説します。

食事の工夫(低GI食品、食べる順番、よく噛む)

食事内容と食べ方の改善は、食後高血糖対策の基本中の基本です。まず重要なのは低GI食品の選択です。GI値とは食品が血糖値を上昇させる速度を示す指標で、玄米や全粒粉パン、そば、野菜類などの低GI食品は血糖値の急上昇を抑える効果があります。したがって、白米や白パン、うどんなどの高GI食品は避けるか、量を控えることが大切です。また、食べる順番も重要で、野菜や海藻類から食べ始め、次にタンパク質、最後に炭水化物を摂取する「ベジファースト」を実践すると、食物繊維が糖の吸収を緩やかにします。さらに、よく噛んで食べることも大切です。よく噛んでゆっくり食べることで満腹中枢が働き、食べ過ぎを防ぐとともに、消化・吸収が穏やかになり、血糖値の急上昇を抑えることができます。

食後の軽い運動(ウォーキング、ストレッチなど)

食後の適度な運動は血糖値を効果的に下げる優れた方法です。食事後30分から1時間以内に軽い運動を行うことで、筋肉がブドウ糖を消費し、血糖値の上昇を抑制できます。最も手軽で効果的なのは食後のウォーキングで、10分から15分程度の軽い散歩でも十分な効果が期待できます。また、室内でできるストレッチや軽い筋トレも有効です。階段の昇降、その場での足踏み、スクワットなどの簡単な運動でも血糖値改善効果があります。ただし、激しい運動は消化に悪影響を与える可能性があるため、息が少し上がる程度の軽い運動に留めることが重要です。さらに、継続することで筋肉量が増加し、インスリンの働きも改善されるため、長期的な血糖値管理にもつながります。運動習慣がない方でも、食後の軽い活動から始めることで無理なく続けることができます。

規則正しい生活リズムと睡眠の確保

生活リズムの乱れや睡眠不足は血糖値のコントロールに悪影響を与えるため、規則正しい生活習慣を維持することが重要です。食事時間を一定にすることで、体内時計が整い、インスリンの分泌リズムも安定します。朝食を抜いたり、夜遅くに食事をしたりすると、血糖値が不安定になりやすいため注意が必要です。また、十分な睡眠時間の確保も欠かせません。睡眠不足はストレスホルモンの分泌を増加させ、インスリン抵抗性を悪化させます。したがって、忙しい中でも十分な睡眠時間を確保することが望ましいです。理想的な睡眠時間は7から8時間で、質の良い深い眠りを得ることが大切です。また、就寝前のスマートフォンやテレビの視聴を控え、リラックスできる環境を整えてください。さらに、慢性的なストレスも血糖値上昇の原因となるため、適度な運動や趣味の時間を設けてストレス管理を行うことも重要です。

医師と相談しながら体質に合った改善計画を立てる

食後高血糖の改善には個人差があるため、医師と相談しながら自分に適した対策を立てることが最も効果的です。まずは血液検査や糖負荷試験などで現在の状態を正確に把握することが重要です。HbA1cや食後血糖値の数値により、必要な対策の強度や薬物治療の必要性が判断されます。また、他の疾患や服用中の薬剤との関係も考慮する必要があります。医師は患者の生活スタイル、仕事の内容、食事の好み、運動能力などを総合的に評価し、実現可能な改善計画を提案してくれます。そのため、症状に心当たりがある方は、早めに医療機関を受診し、専門的な検査・指導を受けることをお勧めします。なお、定期的な経過観察により、対策の効果を確認し、必要に応じて計画を修正することも可能です。栄養士による食事指導や、糖尿病療養指導士によるライフスタイル指導を受けることで、より専門的なサポートを得られます。自己流の対策には限界があるため、医療機関との連携を大切にしてください。

まとめ|食後高血糖は千葉市都賀の内科で相談できます

食後高血糖とは、食事後に血糖値が正常範囲を超えて高い状態が続くことを指します。通常、食事をすると血糖値は上昇しますが、2時間程度で正常値に戻ります。しかし、食後高血糖では、2時間経っても血糖値が140mg/dL以上と高い状態が続きます(2時間値が200mg/dL以上であれば糖尿病と診断されます)。この状態の厄介な点は、空腹時血糖値やHbA1cが正常範囲内であっても起こりうるため、一般的な健康診断では発見されにくいことです。また、初期段階では自覚症状が乏しいことも多く、気付かないうちに血管や神経にダメージが蓄積され、糖尿病へと進行するリスクが高まります。したがって、普段から食後高血糖の可能性を意識し、生活習慣の改善に取り組むことが大切です。食後高血糖は、適切な食事管理、運動習慣、生活リズムの調整などを組み合わせることで予防・改善が可能です。ただし、効果的な改善には個人の体質や病状に応じた専門的な指導が不可欠です。そのため、食後高血糖について不安を感じている方には、定期的に医療機関を受診して血糖値検査や食後血糖値の測定を行うことをお勧めします。なお、当院では、患者一人ひとりの状態に合わせた総合的な治療を提供しています。糖尿病の初期段階から進行した症例まで幅広く対応しておりますので、糖尿病の症状に心当たりのある方、もしくは検診などで血糖値に異常を指摘された方などいらっしゃいましたら、まずお気軽にご相談ください。

当日の順番予約はこちらから

2025.09.16

千葉市都賀で糖尿病の定期検査を受けたい方へ|検査の流れや重要性、メリットを解説

糖尿病・代謝内科に関する記事です。

この記事では、千葉市都賀で糖尿病の定期検査をお考えの方に向けて、定期検査の内容や流れ、受けるメリットを詳しく紹介します。後半部分では、「糖尿病の定期検査が重要な理由」について解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。 .cv_box {

text-align: center;

}

.cv_box a{

text-decoration: none !important;

color: #fff !important;

width: 100%;

max-width: 400px;

padding: 10px 30px;

border-radius: 35px;

border: 2px solid #fff;

background-color: #ffb800;

box-shadow: 0 0 10pxrgb(0 0 0 / 10%);

position: relative;

text-align: center;

font-size: 18px;

letter-spacing: 0.05em;

line-height: 1.3;

margin: 0 auto 40px;

text-decoration: none;

}

.cv_box a:after {

content: "";

position: absolute;

top: 52%;

-webkit-transform: translateY(-50%);

transform: translateY(-50%);

right: 10px;

background-image: url("https://itaya-naika.co.jp/static/user/images/common/icon_link_w.svg");

width: 15px;

height: 15px;

background-size: contain;

display: inline-block;

}

当日の順番予約はこちらから

【目次】

千葉市都賀で糖尿病の定期検査を受けたい方へ|糖尿病の定期検査とは?

千葉市都賀で糖尿病の定期検査を受けたい方へ|糖尿病定期検査の種類

千葉市都賀で糖尿病の定期検査を受けたい方へ|糖尿病の定期検査を受けるメリットと

千葉市都賀で糖尿病の定期検査を受けたい方へ|糖尿病の定期検査の流れは?

千葉市都賀で糖尿病の定期検査を受けたい方へ|糖尿病の定期検査が重要な理由

まとめ|板谷内科クリニックでも糖尿病の定期検査が可能です

千葉市都賀で糖尿病の定期検査を受けたい方へ|糖尿病の定期検査とは?

糖尿病は血液中の糖分(ブドウ糖)の濃度が慢性的に高い状態が続く代謝疾患です。健康な方では、食事により血糖値が上昇しても、膵臓から分泌されるインスリンというホルモンの働きにより血糖値は正常範囲に調整されます。しかし糖尿病の方はインスリンの分泌不足や作用不全により、この血糖調節機能が適切に働かないため高血糖状態が持続します。なお、糖尿病の特徴として、初期段階では目立った自覚症状がほとんどないことが挙げられます。そのため、多くの患者が病気の進行に気づかず、合併症が現れてから初めて糖尿病と診断されるケースも少なくありません。このような状況を避けるためには、定期的な検査によって現在の血糖コントロール状態を客観的に把握することが極めて重要です。定期検査では、血糖値やヘモグロビンA1cの測定によって治療効果を評価し、必要に応じて薬物療法や生活習慣の見直しを行います。また、眼底検査や腎機能検査を通じて、糖尿病性網膜症や糖尿病性腎症などの合併症を早期に発見することが可能となるため、適切な時期に専門的な治療を開始できます。

千葉市都賀で糖尿病の定期検査を受けたい方へ|糖尿病定期検査の種類

糖尿病の適切な管理には、様々な検査を組み合わせて患者の状態を多角的に評価することが重要です。ここでは、糖尿病の定期検査で実施される主要な検査の種類と、それぞれの目的・内容についてご紹介します。

血糖値検査

血糖値検査は、糖尿病管理の基本となる検査で、血液中のブドウ糖濃度を測定します。空腹時血糖値は、食事を摂取せずに8時間以上経過した状態で採血し、正常値は110mg/dL未満とされています。随時血糖値は、食事のタイミングに関係なく測定され、200mg/dL以上で糖尿病の診断基準となります。また、食後2時間血糖値は、食事開始から2時間後に測定し、血糖値の上昇パターンを把握するのに役立ちます。これらの検査により、現在の血糖コントロール状態を即座に評価でき、治療方針の調整や薬物療法の効果判定に活用されます。なお、血糖値は日々変動するため、定期的な測定によって長期的な血糖管理の傾向を把握することが可能です。

ヘモグロビンA1c検査

ヘモグロビンA1c(HbA1c)検査は、過去1から3か月間の平均血糖値を反映する重要な指標です。赤血球中のヘモグロビンにブドウ糖が結合した糖化ヘモグロビンの割合を測定します。正常値は6.2%未満で、糖尿病の診断基準は6.5%以上となっています。治療目標は一般的に7.0%未満とされていますが、患者の年齢や合併症の有無により個別に設定されます。この検査により長期的な血糖コントロールの状態を客観的に評価でき、治療効果の判定や合併症リスクの予測に極めて有用です。なお、定期的な測定により治療方針の適切性を確認し、必要に応じて薬物療法や生活習慣の調整を行います。

インスリン分泌能検査

インスリン分泌能検査は膵臓のβ細胞がどの程度インスリンを分泌する能力を保持しているかを評価する検査です。血中インスリン値の測定では空腹時と食後のインスリン濃度を測定し、インスリン分泌のパターンを把握します。またCペプチド検査はインスリンと同時に分泌される物質を測定することで、内因性インスリン分泌能をより正確に評価できます。さらに、グルカゴン負荷試験では薬剤を投与してインスリン分泌を刺激し、膵β細胞の予備能力を調べます。これらの検査により1型糖尿病と2型糖尿病の鑑別診断が可能となり、患者に最適な治療法の選択に重要な情報を提供します。なお、インスリン治療の必要性や治療開始時期の判断にも活用されます。

尿検査

尿検査は糖尿病の合併症や治療効果を評価する重要な検査です。尿糖検査では腎臓での糖の再吸収能力を評価し、血糖値が約170mg/dLを超えると尿中に糖が検出されます。尿中微量アルブミン検査は糖尿病性腎症の早期発見に極めて重要で、腎機能低下の初期段階を検出できます。正常値は30mg/g・クレアチニン未満で、30から299mg/g・クレアチニンで微量アルブミン尿、300mg/g・クレアチニン以上で顕性蛋白尿と判定されます。また、尿中ケトン体検査はインスリン不足による脂肪分解の亢進を示し、糖尿病性ケトアシドーシスの早期発見に重要です。これらの検査により腎機能の変化を継続的に監視し、合併症の進行を予防するための適切な治療介入を行います。

脂質検査

脂質検査は糖尿病患者の動脈硬化リスクを評価する重要な検査です。総コレステロール、LDLコレステロール(悪玉コレステロール)、HDLコレステロール(善玉コレステロール)、中性脂肪(トリグリセライド)を測定します(糖尿病患者は動脈硬化性疾患のリスクが健常者の2倍から4倍高いとされ、脂質異常症の合併が多く見られます)。治療目標はLDLコレステロール120mg/dL未満、HDLコレステロール40mg/dL以上、中性脂肪150mg/dL未満とされています。ただし、冠動脈疾患の既往がある場合はより厳格な管理が必要となり、LDLコレステロール100mg/dL未満が推奨されます。定期的な脂質検査により心血管疾患のリスクを評価し、必要に応じてスタチン系薬剤などの脂質異常症治療薬の導入や生活習慣の改善を行います。

千葉市都賀で糖尿病の定期検査を受けたい方へ|糖尿病の定期検査を受けるメリットとは?

ここでは、糖尿病の定期検査を受けることで得られる「具体的なメリット」について解説します。

血糖値やHbA1c、尿検査などで早期に異常を発見

定期検査の最大のメリットは、病状の変化や合併症の兆候を早期に発見できることです。血糖値やヘモグロビンA1cの測定により血糖コントロールの悪化を素早く察知し、適切な対応を取ることができます。特にヘモグロビンA1cは過去2から3か月の血糖値の平均を反映するため、日々の血糖値変動に惑わされることなく治療効果を客観的に評価できます。なお、尿中微量アルブミン検査では、糖尿病性腎症の初期段階を検出でき、腎機能が著しく低下する前に治療を開始することが可能です。また眼底検査により糖尿病性網膜症の進行を早期に発見し、失明リスクを大幅に軽減できます。これらの検査を定期的に実施することで、自覚症状が現れる前に異常を発見し、重篤な合併症への進行を防ぐことができるのです。

治療方針を見直して合併症のリスクを軽減

定期検査の結果に基づいて治療方針を適切に調整することで、合併症のリスクを大幅に軽減できます。血糖コントロールが不十分な場合は薬物療法の変更や追加を検討し、患者の生活スタイルに合わせた最適な治療法を選択します。また、血圧や脂質の管理状況も併せて評価し、動脈硬化の進行を予防するための包括的な治療を行います。さらに、腎機能の低下が認められた場合は腎保護作用のある薬剤への変更を検討し、糖尿病性腎症の進行を抑制します。なお、眼底検査で網膜症の進行が確認された場合は眼科専門医との連携を図り、レーザー治療などの専門的な介入を適切なタイミングで実施できます。このように、定期検査により得られた客観的なデータに基づいて治療方針を継続的に見直すことで、合併症の発症や進行を効果的に予防することができます。

生活習慣改善の効果を確認できることでモチベーションが上がる

定期検査によって食事療法や運動療法の効果を数値で確認できることは、患者のモチベーション維持に極めて重要です。ヘモグロビンA1cの改善や体重減少、血圧や脂質の正常化など、具体的な数値の変化によって努力の成果を実感できます。特に、生活習慣の改善は継続が困難な場合も多く、目に見える効果を確認できることで、治療への取り組み意欲が向上します。また、医師からの具体的なデータに基づいた評価やアドバイスにより、現在の取り組みが適切であることを確認できるため、さらなる改善への意欲を高めることができます。なお、検査結果が良好でない場合でも、具体的な問題点を明確にすることで、改善すべきポイントが把握でき、より効果的な生活習慣の修正が可能となります。このように、定期検査は治療効果の客観的評価にとどまらず、患者の治療継続への重要な動機づけとなります。

安心して日常生活を送ることができる

定期検査によって現在の病状を客観的に把握できることで、漠然とした不安が軽減され、安心して日常生活を送ることができます。例えば、検査結果が良好であれば、現在の治療が適切であることを確認できるため、精神的な安定につながります。また、異常が発見された場合でも、早期対応によって深刻な状態への進行を防げることを理解することで、過度な心配をせずに治療に専念できます。さらに、家族にとっても患者の状態を客観的に把握できることで安心感が得られ、家族全体で治療をサポートする体制を構築できます。このように、定期検査は医学的な意義だけでなく、患者とご家族の心理的な支えとしても重要な役割を果たします。

千葉市都賀で糖尿病の定期検査を受けたい方へ|糖尿病の定期検査の流れは?

糖尿病の定期検査は患者の状態を総合的に評価し、適切な治療を継続するために体系的な流れで実施されます。ここでは、糖尿病の定期検査の「具体的な流れ」について詳しくご紹介します。

1. 来院して問診・体調確認

定期検査は受付での手続き後、看護師による問診から始まります。まずは、前回受診からの体調変化、自覚症状の有無、血糖値の自己測定結果、服薬状況の確認を行います。特に低血糖症状の経験、体重変化、食欲の変化、のどの渇きや多尿などの典型的な糖尿病症状について詳しく聞き取ります。また、生活習慣の変化として食事内容や運動習慣、睡眠状況、ストレスの有無についても確認します。さらに、血圧測定と体重測定を実施し、前回との比較を行います。なお、薬の飲み忘れや副作用の有無、他科受診の状況や処方薬の変更についても確認します。この問診により患者の全体的な状態を把握し、検査項目の選択や結果解釈の参考とします。

2. 採血・尿検査で血糖値や腎機能のチェック

問診終了後、採血と尿検査を実施します。

<採血>

採血では血糖値、ヘモグロビンA1c、脂質(総コレステロール、LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)、肝機能、腎機能(クレアチニン、尿素窒素)を測定します。また必要に応じてインスリン値やCペプチド、甲状腺機能なども検査します。採血は通常肘の静脈から行い、空腹時採血の場合は10時間以上の絶食が必要です。随時採血の場合は食事時間との関係を記録します。

<尿検査>

尿検査では尿糖、尿蛋白、尿中微量アルブミン、尿沈渣を調べ、腎機能の評価と尿路感染の有無を確認します。尿検査は中間尿を採取し、女性の場合は生理中を避けて実施します。

検査結果は院内検査の場合は30分から1時間程度で判明し、外部委託検査の場合は数日を要することがあります。

3. 必要に応じて眼底検査や心電図などを追加

基本検査に加えて、患者の状態や前回検査からの経過に応じて追加検査を実施します。例えば、眼底検査は糖尿病性網膜症の早期発見のために年1から2回実施し、散瞳薬を使用してより詳細な観察を行う場合があります。また、心電図検査は動脈硬化や心疾患の評価のために定期的に実施し、不整脈や虚血性変化の有無を確認します。さらに、頸動脈エコー検査により動脈硬化の程度を直接観察し、心血管疾患のリスク評価を行うこともあります。これらの検査は患者の合併症リスクや病歴に基づいて医師が必要性を判断し、年1から2回の頻度で実施します。

4. 医師から結果の説明と今後の治療方針の提案

全ての検査結果が揃った後、医師による診察と結果説明を行います。具体的には、血糖コントロール状態、合併症の有無や進行度、治療効果について詳しく説明し、患者が理解しやすいよう図表やグラフを用いて視覚的に示します。また、ヘモグロビンA1cの推移や目標値との比較、他の検査値の意味と正常範囲からの逸脱について丁寧に解説します。さらに、現在の治療方針の評価を行い、必要に応じて薬物療法の調整、食事療法や運動療法の見直しを提案します。そして最後に次回受診日を決定し、必要に応じて栄養士や薬剤師との面談予約を取ります。なお、合併症が発見された場合は専門医への紹介や追加治療の必要性について説明します。

千葉市都賀で糖尿病の定期検査を受けたい方へ|糖尿病の定期検査が重要な理由

糖尿病は適切な管理により健康な生活を送ることができる疾患ですが、定期的な検査を怠ると深刻な合併症を引き起こす可能性があります。なぜ定期検査が糖尿病治療において欠かせないのか、その重要な理由について説明します。

糖尿病の怖いところは合併症

糖尿病の最も深刻な問題は、長期間の高血糖状態により全身の血管や神経に障害を与える合併症です。例えば、糖尿病性腎症は腎臓の血管が損傷を受けることで発症し、進行すると腎機能が著しく低下し、最終的には人工透析が必要となります。また、糖尿病性網膜症は眼底の血管が障害されることで起こり、進行すると失明に至る可能性があります。さらに、糖尿病性神経障害は末梢神経の機能低下により手足のしびれや痛み、感覚鈍麻を引き起こし、足潰瘍や壊疽のリスクを高めます。これらの合併症は初期段階では自覚症状がほとんどなく、症状が現れた時点では既に進行している場合が多いため、定期的な検査による早期発見が極めて重要となります。

定期検査で早期に発見すれば進行を防ぐことができる

合併症の早期発見と適切な治療介入により、その進行を大幅に遅らせることや停止させることが可能です。例えば、糖尿病性腎症では尿中微量アルブミン検査により初期段階で発見し、ACE阻害薬やARBなどの腎保護作用のある薬剤を導入することで腎機能の悪化を防げます。また、糖尿病性網膜症は眼底検査により早期発見し、レーザー光凝固術などの治療により失明を予防できます。さらに、神経障害では足の観察と適切なフットケアにより潰瘍形成を予防し、重篤な感染や切断を回避できます。このように、定期検査による早期発見と適切な治療により、合併症の進行を効果的に防ぐことができるのです。

血糖値が安定していても定期的に診てもらうことで安心

糖尿病は慢性進行性の疾患であり、生活環境の変化、加齢、他の疾患の併発などにより病状が変化する可能性があります。また、薬剤の効果が経時的に減弱することもあるため、定期的な評価によって適切な治療調整が必要となります。さらに、血糖値が安定していても合併症が徐々に進行する場合があるため、定期的なスクリーニング検査によって早期発見に努める必要があります。このように、糖尿病患者にとって定期検査は現在の良好な状態を客観的に確認できる機会となり、治療継続への安心感につながります。なお、定期検査を継続することは医師との信頼関係を深める機会でもあります。医師との定期的なコミュニケーションにより、日常生活での疑問や不安を解消し、適切な自己管理方法について継続的な指導を受けることができます。さらに、新しい治療法や薬剤に関する情報提供を受けることで、より良い治療選択肢について相談することも可能となります。

まとめ|板谷内科クリニックでも糖尿病の定期検査が可能です

糖尿病は自覚症状が少ない疾患であるため、定期検査によって現在の状態を把握することが、健康管理の第一歩となります。血糖値やヘモグロビンA1cの測定、尿検査などの包括的な検査により、糖尿病性腎症や網膜症、神経障害などの重篤な合併症を早期に発見することが可能です。したがって、少しでも体調に異常を感じた際には、速やかに専門医にご相談されることを強くお勧めします。なお、当院では、患者一人ひとりの状態に合わせた総合的な治療を提供しております。糖尿病の初期段階から進行した症例まで幅広く対応しておりますので、糖尿病の症状に心当たりのある方、あるいは検診などで血糖値に異常を指摘された方は、まずはお気軽にご相談ください。

当日の順番予約はこちらから

2025.09.16

千葉市都賀で伝染性紅斑(りんご病)の治療を受けたい方へ|症状や原因、治療法と予防策を解説

内科に関する記事です。

伝染性紅斑(りんご病)は、ヒトパルボウイルスB19による感染症です。主に5歳から15歳の小児に多く見られますが、成人でも感染することがあります。また、多くの場合は自然治癒しますが、妊婦や免疫不全の方では重篤な合併症を引き起こす可能性があるため、注意が必要です。この記事では、千葉市都賀で伝染性紅斑(りんご病)の診察をお考えの方に向けて、伝染性紅斑(りんご病)の症状や原因について解説します。後半部分では、「りんご病の治療法」や「りんご病の予防方法」について解説しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。 .cv_box {

text-align: center;

}

.cv_box a{

text-decoration: none !important;

color: #fff !important;

width: 100%;

max-width: 400px;

padding: 10px 30px;

border-radius: 35px;

border: 2px solid #fff;

background-color: #ffb800;

box-shadow: 0 0 10pxrgb(0 0 0 / 10%);

position: relative;

text-align: center;

font-size: 18px;

letter-spacing: 0.05em;